Anschluss und Benutzungszwang für kommunale Einrichtungen

Metadaten

| Gericht | VG Frankfurt (Oder) 5. Kammer | Entscheidungsdatum | 21.05.2014 | |

|---|---|---|---|---|

| Aktenzeichen | VG 5 K 934/11 | ECLI | ||

| Dokumententyp | Urteil | Verfahrensgang | - | |

| Normen | ||||

Tenor

-

Der Beklagte wird verurteilt, die auf den Seiten 2 bis 4 der Klageschrift vom 31. März 2011 näher bezeichnete Willenserklärung abzugeben und das Vertragsangebot der Klägerin über die entgeltliche Ableitung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück xxx in xxx, belegen in der Gemarkung xxx, Flur xxx, Flurstücke xxx anzunehmen.

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des geforderten Entgeltes für die Beseitigung des Niederschlagswassers.

Tatbestand

-

Die Klägerin begehrt vom Beklagten den Abschluss eines Vertrages über die entgeltliche Niederschlagswasserentsorgung eines im Eigentum des Beklagten stehenden Grundstücks.

Der Beklagte ist Eigentümer des Grundstücks xxx in xxx, belegen in der Gemarkung xxx, Flur xxx, Flurstücke xxx. Nach Angaben der Beteiligten steht das auf dem Grundstück befindliche Gebäude leer. Trink - und Schmutzwasser falle nicht an. Der Gebäudekomplex sei an die öffentliche Niederschlagswasserkanalisation angeschlossen; der Beklagte leite auch tatsächlich Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasserkanalisation ein.

Die Frankfurter Wasser - und Abwasser Gesellschaft mbH (FWA mbH) betreibt die Trinkwasserversorgung und Schmutz - sowie Niederschlagswasserentsorgung u.a. im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) namens und im Auftrag der Klägerin.

Mit notariellem Ver - und Entsorgungsvertrag für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vom 18. März 1999 haben die Stadt Frankfurt (Oder), die Gemeinden Jacobsdorf, Sieversdorf und Biegen sowie die Stadt Müllrose die die Klägerin vertretende FWA mbH mit der Wahrnehmung/Durchführung der Aufgaben eines Trägers öffentlicher Belange beauftragt.

Am 5. Juli 2012 ist die Satzung vom 19. Juni 2012 über den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) (am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung), im folgenden Anschlusssatzung - ABS, in Kraft getreten. Gleichzeitig trat die zuvor Gültigkeit beanspruchende Anschlusssatzung vom 16. Dezember 2002 außer Kraft.

Laut ihrem § 1 Abs. 1 ist die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) Bestandteil einer öffentlichen Gesamteinrichtung zur Ableitung und Behandlung der Abwässer der Grundstücke in dem Gebiet, in dem die Städte Frankfurt (Oder) und Müllrose sowie die Gemeinden Briesen/Ortsteil Biegen und Jacobsdorf die Aufgaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung zu erfüllen haben. Die FWA Frankfurter Wasser - und Abwassergesellschaft mbH ist Betreiber der Abwasseranlage. Die FWA mbH bestimmt im Namen und Auftrag der Stadt Frankfurt (Oder) auch Art und Umfang der Abwasseranlagen.

Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 der zuvor genannten Anschlusssatzung erfolgt der Anschluss an die öffentliche Einrichtung und die Abwasserbeseitigung durch die FWA mbH nach Maßgabe der „Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser“ (AEB-A) in der jeweils gültigen Fassung gemäß § 1 Abs. 5 dieser Satzung auf der Grundlage privatrechtlicher Verträge im Einvernehmen mit der Indirekteinleiterverordnung (IndV) des Landes Brandenburg und des § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in den jeweils gültigen Fassungen.

Gemäß den in § 3 der Anschlusssatzung enthaltenen Begriffsbestimmungen ist Abwasser im Sinne dieser Satzung auch das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser).

§ 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 der Anschlusssatzung sehen einen Anschluss - und Benutzungszwang für Eigentümer eines Grundstücks vor, auf dem Abwasser anfällt. Eine Befreiung vom Benutzungszwang erfolgt gemäß § 8 Abs. 1 der Anschlusssatzung auf Antrag unter den dort genannten Voraussetzungen.

Mit Schreiben vom 17. Januar 2011 forderte die Klägerin den Beklagten zum Abschluss eines Vertrages über die Einleitung und Entsorgung von Niederschlagswasser ab dem 01. Januar 2011 auf und bat um Unterzeichnung bzw. Rücksendung des Vertrages bis zum 31. Januar 2011.

Auf das Vertragsangebot hat der Beklagte nicht reagiert, worauf die Klägerin, vertreten durch die FWA mbH, am 13. April 2011 (Az. 2.2 C 335/11) Klage vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) erhoben hat. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) hat mit Beschluss vom 10. August 2011 den Rechtsstreit 2.2 C 335/11 an das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) verwiesen, da die Frage, ob der Beklagte verpflichtet sei, mit der Klägerin einen Vertrag über die entgeltliche Ableitung von Niederschlagswasser abzuschließen, nicht privatrechtlicher Art sei. Die Klägerin werde insoweit hoheitlich tätig, weil sie die Verpflichtung zum Abschluss eines solchen Vertrages aus ihrer Satzung und dem darin enthaltenen Anschluss- und Benutzungszwang herleite.

Die Klägerin trägt vor, sie sei vorliegend - und nicht die FWA mbH - aktivlegitimiert. Sie habe der FWA mbH unter dem 21. Juli 1999 Generalvollmacht unter anderem zur Vertretung gegenüber Gerichten sowie zur Vornahme aller Prozesshandlungen erteilt. Sie betreibe durch die FWA mbH im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) die Trinkwasserversorgung und Schmutz- sowie Niederschlagswasserentsorgung, wobei sie der FWA mbH die Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse überlasse. Die FWA mbH handle auf der Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für den Anschluss von Grundstücken an die zentrale Abwasseranlage der FWA mbH sowie die Einleitung von Abwasser in die Anlagen der FWA mbH (Abwasserentsorgungsbedingungen - AEB-A) bzw. auf der Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB Wasser V) privatrechtlich auf der Basis privatrechtlicher Verträge. Die FWA mbH nehme aufgrund des notariellen Ver- und Entsorgungsvertrags zwischen der FWA mbH und der Stadt Frankfurt (Oder) sowie weiteren Gemeinden wie ein „Beliehener“ öffentliche Belange wahr und regele für die Stadt das "ob“ und das „wie“. Für die Grundstückseigentümer gelte im Gebiet der Anschlusssatzung ein Anschluss - und Benutzungszwang. Eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang sei vorliegend vom Beklagten weder beantragt noch seitens der Klägerin gewährt worden.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, die auf den Seiten 2 bis 4 der Klageschrift vom 31. März 2011 näher bezeichnete Willenserklärung abzugeben und das Vertragsangebot der Klägerin über die entgeltliche Ableitung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück xxx in xxx, belegen in der Gemarkung Frankfurt (Oder), Flur xxx, Flurstücke xxx anzunehmen.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hinsichtlich des weiteren Vortrags der Beteiligten wird auf die Gerichtsakte und die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Entscheidungsgründe

-

1.

Der Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) vom 10. August 2011 – 2.2 C 335/11, mit dem der Rechtsstreit wegen sachlicher Unzuständigkeit verwiesen wurde, ist für das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) bindend (§ 17a Abs. 2 Satz 3 Gerichtsverfassungsgesetz).

2.

a.)

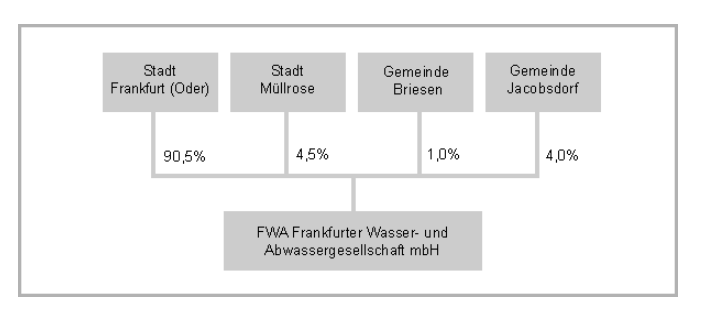

Die Klägerin, eine kreisfreie Stadt, ist aktivlegitimiert. Sie erfüllt in ihrem Gebiet alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, wozu unter anderem die schadlose Abwasserableitung und -behandlung gehört (§ 2 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg – BbgKVerf). Zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft darf sich die Gemeinde wirtschaftlich betätigen (§ 91 Abs. 2 BbgKVerf) und (kommunale) Unternehmen gründen (§ 92 BbgKVerf). Unternehmen der Gemeinde können auch Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in einer Form des Privatrechts sein, deren Anteile vollständig der Gemeinde gehören (Eigengesellschaften), § 92 Abs. 2 Nr. 3 BbgKVerf. Die die Klägerin vertretende FWA mbH ist eine solche Eigengesellschaft, deren Anteile sich vollständig in kommunaler Hand befinden:

b)

Hieran anschließend ist weiter festzuhalten dass die FWA mbH die Klägerin im vorliegenden Verfahren vertreten darf. Denn die FWA mbH hat im laufenden Verfahren eine vom (damaligen) Oberbürgermeister als Hauptverwaltungsbeamten und rechtlichen Vertreter der Klägerin (§ 53 Abs.1, 4 BbgKVerf) gezeichnete „Generalprozessvollmacht“ vom 21. Juni 1999 vorgelegt, wonach sie den Vollmachtgeber u.a. gegenüber Gerichten vertreten und alle Prozesshandlungen vornehmen darf. Durch die Bezugnahme auf die Satzungen über den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und ihre Benutzung im Gebiet der Klägerin ist klar gestellt, dass diese „Generalprozessvollmacht“ beschränkt und nur erteilt worden ist, soweit die FWA mbH von der Klägerin aufgrund des notariellen „Ver - und Entsorgungsvertrages für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung“ vom 18. März 1999 zufolge § 1 Abs. 2 und 4 dieses Vertrages mit der Wahrnehmung/Durchführung der Aufgaben eines Trägers öffentlicher Belange beauftragt wurde und im Gebiet der Klägerin u.a. Aufgaben der Abwasserbehandlung namens und im Auftrag der Klägerin erfüllt.

c)

Im Übrigen war die Klägerin rechtlich auch in der Sache nicht daran gehindert, der FWA mbH die Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung per notariellem Ver- und Entsorgungsvertrag für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu übertragen.

aa) Zwar ist die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) Bestandteil einer öffentlichen Gesamteinrichtung zur Ableitung und Behandlung der Abwässer der Grundstücke u.a. im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder), § 1 Abs. 1 Satz 1 Anschlusssatzung. Die Aufgabe der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung - eine Pflichtaufgabe der Gemeinde – darf aber – so wie hier - auf private Dritte übertragen werden. Hat eine Gemeinde eine Einrichtung der Öffentlichkeit gewidmet, so kann diese Einrichtung auch dann eine "öffentliche" sein, wenn sie von einem privaten Unternehmen betrieben wird und die Benutzer zu diesem Unternehmen in Rechtsbeziehungen stehen. Allerdings erfordert dies, dass die Gemeinde sich den vom Einrichtungszweck her erforderlichen Einfluss auf den Inhalt der Rechtsbeziehungen zwischen Benutzer und Betreiber der Einrichtung sichert und den Benutzern angemessene Benutzungsbedingungen gewährleistet (so schon Hess. VGH, Beschluss vom 24. Juni 1974 – V N 2/70 – Leitsätze 6 und 7 juris).

bb) Wasserrechtliche und kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften stehen einer solchen Aufgabenübertragung nicht entgegen.

Im Streitfall handelt es sich nämlich um eine sog. "formelle Privatisierung", welche vorliegt, wenn die Kommune eine juristische Person des Privatrechts gründet und sich ihrer bedient, damit diese die Erfüllung der bisher von der Verwaltung erledigten Aufgaben wahrnimmt. Rechtsgrundlage hierfür war im Jahr 1999 § 102 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg. Unter den dort näher beschriebenen Voraussetzungen darf eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben u. a. ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen, übernehmen oder sich daran beteiligen. Die Aufgabenerledigung bleibt in diesem Fall im Zugriffsbereich der Verwaltung, weil sie z. B. mittels der Gesellschafterstellung bei einer GmbH und der damit verbundenen Einwirkungsmöglichkeiten die juristische Person des Privatrechts steuert. Die formelle Privatisierung ist damit keine Privatisierung der Aufgabe, sondern nur eine Privatisierung der Organisation (vgl. OLG Dresden Urteil vom 27. Juli 1998 – 7 U 443/98, NVwZ 1998, 1331, Rdnr. 47). Vorliegend hält die Klägerin an der FWA mbH einen Anteil von 90,5 %, es handelt sich im Verbund mit den weiteren angeschlossenen Gemeinden um eine sog. "Eigengesellschaft". Diese handelt auch folgerichtig, worauf die Klägerin zutreffend hinweist, „im Namen und für Rechnung der aufgabenpflichtigen Körperschaft Stadt Frankfurt (Oder)“ (vgl. hierzu auch Beschluss der erkennenden Kammer vom 21. April 2008 – 5 K 303/06 – S.6 des amtlichen Umdrucks).

3.

Richtige Klageart ist hier eine allgemeine Leistungsklage, die immer dann zur Verfügung steht, wenn nicht der Erlass eines Verwaltungsakts, sondern ein sonstiges Verhalten begehrt wird (Pietzker, in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, VwGO, § 42 Abs. 1 Rdnr. 150). Gegenstand der allgemeinen Leistungsklage kann auch rechtsförmliches Verhalten sein, sofern es keinen Verwaltungsakt darstellt. Dies gilt insbesondere für die Abgabe von Willenserklärungen (Pietzker a.a.O. Rdnr. 152). So liegt der Fall hier, denn die Klägerin verlangt vom Beklagten die Abgabe einer konkreten Willenserklärung.

a)

Des Erlasses eines Verwaltungsakts, etwa einer Anschluss- und Benutzungsverfügung, bedarf es hier nicht. Denn der Anschluss- und Benutzungszwang ist als solcher bereits in § 5 und § 7 der „Satzung über den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder)“ – Anschlusssatzung – ABS vom 19. Juni 2012 (öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) vom 04. Juli 2012, S. 65) und war in gleichlautenden Bestimmungen der Anschlusssatzung vom 16. Dezember 2002 (öffentlich bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) vom 18. Dezember 2002, S. 207) vorgesehen. Die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage folgt unmittelbar aus den genannten satzungsrechtlichen Bestimmungen. Von der Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung wird der Grundstückseigentümer lediglich auf Antrag befreit (§§ 6 und 8 ABS). Das Benutzungsverhältnis selbst kommt zustande durch die Annahme eines Vertragsangebotes (vgl. § 6 AEB-A), das als Realofferte anzusehen ist. Diese wird vom anderen Teil gem. § 151 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB – grundsätzlich durch eine Gebrauchs- oder Aneignungshandlung angenommen, also z. B. durch das Einleiten von Abwasser i. S. der Satzung oder die Entnahme von Trinkwasser. Die hierdurch bewirkte Annahme, die man als sozialtypisches Verhalten bezeichnen kann, ist eine rechtsgeschäftliche Willensbetätigung (vgl. Palandt-Heinrichs, 68. Aufl. 2009, Rdn. 25 Einf. vor § 145 BGB). Im Übrigen ist anerkannt, dass ein Vertrag über die Abwasserbeseitigung durch Einleitung von Abwasser und Zahlung des Entgelts durch schlüssiges Verhalten zustande kommen kann (vgl. BGH, Urteil vom 25. März 1982 - III ZR 159/80 - NVwZ 1983, 58, 59 juris). Genauso ist es allgemein bekannt, dass kommunale Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen regelmäßig und ausschließlich auf der Grundlage Allgemeiner Geschäftsbedingungen arbeiten Die o.g. AEB-A sind daher stillschweigend in einen solchen Vertrag mit einbezogen (BGH a.a.O. juris Rdnr. 33).

b)

Im Fall der Ableitung von Niederschlagswasser fehlt es aber an einer Erklärungshandlung in der Form eines dem Erklärenden zurechenbaren äußeren Verhaltens, das seinen Willen zum Ausdruck bringt, eine bestimmte konkrete Rechtsfolge herbeizuführen. Denn der „Leistungserfolg“ tritt selbsttätig durch ein Unterlassen des Kunden ein; ein dies verhinderndes Alternativverhalten in zumutbarer Weise ist nicht möglich, da das Niederschlagswasser vom Grundstück des Beklagten ohne seine aktive Mitwirkung in den Leistungsbereich der Klägerin gelangt (vgl. LG Frankfurt (Oder), Urteil vom 04. November 2010 – 15 S 60/06, S. 7 des amtlichen Umdrucks). Fehlt es mithin an einer solchen Gebrauchs- oder Aneignungshandlung bedarf es einer ausdrücklichen Willenserklärung, die unmittelbare Rechtsfolge des per Satzung angeordneten Kontrahierungszwangs ist und die Annahme eines vom Berechtigten abzugebenden Angebotes zu jeweils angemessenen Bedingungen bedeutet (vgl. Eckert-Bamberger/Roth, BGB, 3. Aufl., § 145 Rdnr. 12). Kommt aber das konkrete „Benutzungsverhältnis“ schon durch Annahme einer privatrechtlichen, auf das jeweilige Grundstück bezogenen Vertragsofferte zustande, bedarf es nicht (mehr) des Erlasses eines grundstücksbezogenen, den satzungsrechtlichen Anschluss- und Benutzungszwang konkretisierenden Verwaltungsaktes gegenüber dem Grundstückseigentümer. Wird der nach der Satzung anschlusspflichtige Grundstückseigentümer (s.a. § 2 Abs. 2 ABS) zur Abgabe einer Willenserklärung zur Annahme eines Vertragsangebots über die entgeltliche Einleitung von anfallendem Niederschlagswasser in das von der FWA mbH vorgehaltene Kanalnetz verurteilt, so gilt die Erklärung als abgegeben, mithin das Benutzungsverhältnis als zustande gekommen, sobald das Urteil die Rechtskraft erlangt hat (§ 167 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO i.V. mit § 894 Zivilprozessordnung – ZPO). An der hiervon abweichenden vorläufigen Rechtsansicht des Berichterstatters in der richterlichen Verfügung vom 17. Oktober 2012, wonach der Erlass einer grundstücksbezogenen Anschluss- und Benutzungsverfügung für notwendig gehalten wurde, hält die Kammer nicht fest.

4.

Das so verstandene Klagebegehren erweist sich als begründet. Denn der Beklagte unterliegt dem satzungsgemäßen, rechtlich bedenkenfrei angeordneten Kontrahierungszwang aus § 1 Abs. 3 ABS (i.V. mit § 6 AEB-A).

a)

Insoweit ist zunächst festzuhalten, dass die Klägerin in ihren Anschlusssatzungen (jeweils §§ 5 und 7) einen Anschluss- und Benutzungszwang in Bezug auf die öffentliche Abwasserversorgung regeln durfte (s.a. § 12 Abs. 2 KomVerf).

Der Regelung eines entsprechenden Anschluss- und Benutzungszwangs steht nicht entgegen, dass die Abwicklung des Benutzungsverhältnisses vorliegend auf privatrechtlicher Grundlage durch ein privates Unternehmen und damit auf privatrechtlicher Grundlage erfolgt. Auch bei einer privatrechtlichen Ausgestaltung der Benutzungsverhältnisse an einer öffentlichen Einrichtung ist die Einführung eines Anschluss- und Benutzungszwanges zulässig (so schon Hess. VGH a.a.O. Leitsatz 8 juris). Eine solche Organisationsform, die mit einem Anschluss- und Benutzungszwang einhergehen darf, ist - wie bereits dargelegt - zulässig, soweit die Stadt einen hinreichenden Einfluss auf das Unternehmen hat und damit Versorgungssicherheit gewährleisten kann (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 22. Februar 2012 – OVG 9 B 50.11 Rdnr. 16 m.w.N.). So liegt der Fall hier. Denn die Klägerin hält an der von ihr mit der Abwasserbeseitigung beauftragten FWA mbH einen Anteil von 90,5 %; es handelt sich – wie oben ausgeführt – um eine sog. Eigengesellschaft.

b)

Der Anschluss- und Benutzungszwang betrifft das "Ob" der Benutzung der öffentlichen Einrichtung; das privat-rechtliche Nutzungsverhältnis betrifft das "Wie" der Benutzung (sog. "Zwei-Stufen-Theorie"). Hat ein Träger der öffentlichen Verwaltung zulässigerweise einen öffentlich-rechtlich geregelten Anschluss- und Benutzungszwang in Bezug auf eine öffentliche Einrichtung vorgesehen und zugleich das Benutzungsverhältnis zur Einrichtung privatrechtlich ausgestaltet, so folgt aus dem Anschluss- und Benutzungszwang für die Bürger notwendigerweise ein öffentlich-rechtlicher Kontrahierungszwang im Hinblick auf den Anschluss an die und die Benutzung der Einrichtung, d.h. die Verpflichtung, einen privatrechtlichen Versorgungs- oder Entsorgungsvertrag abzuschließen, der den gegebenenfalls notwendigen technischen Anschluss an die Einrichtung und deren Nutzung vorsieht. Dieser Kontrahierungszwang ist logische Folge des Zusammenwirkens von öffentlich-rechtlichem Anschluss- und Benutzungszwang und privatrechtlicher Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses. Die Dinge liegen hier gleichsam spiegelbildlich wie beim Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Anschluss- und Benutzungsrechts des Bürgers in Bezug auf eine öffentliche Einrichtung mit privatrechtlich ausgestaltetem Benutzungsverhältnis: Während im letztgenannten Fall die Einrichtung dem Kontrahierungszwang unterliegt, dessen Durchsetzung der Bürger mit der allgemeinen Leistungsklage begehren muss, unterliegt beim Anschluss- und Benutzungszwang der Bürger dem Kontrahierungszwang. Dass der Bürger sich dabei einem bestimmten Vertrag unterwerfen muss, ist unschädlich, weil insoweit die zivilrechtliche Inhaltskontrolle greift (vgl. OVG Berlin-Brandenburg a.a.O. Rdnr. 17 m.w.N.).

c)

Geschieht die Aufspaltung der Rechtsverhältnisse – öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis einerseits und Zahlung eines privatrechtlichen Nutzungsentgelts auf privatrechtlicher Grundlage andererseits – durch sog. Rumpfsatzungen der Gemeinden, welche nur den Zwang festsetzen, die inhaltliche Gestaltung der Nutzungsverhältnisse – einschließlich der Entgelte – aber dem Einrichtungsträger überlassen, ist der Anschluss- und Benutzungszwang als auf den Abschluss eines zivilrechtlichen Benutzungsvertrages gerichtet zu verstehen. Zwar muss die Satzung den Inhalt des Leistungsverhältnisses vollständig umschreiben, weil die Umsetzung nicht von der freiwilligen Mitwirkung des Benutzers abhängen darf. Gleichgültig ist aber, ob der Anschluss- und Benutzungszwang durch einen einseitigen Verwaltungsakt oder durch Klage auf Abgabe einer privatrechtlichen Willenserklärung gemäß § 894 ZPO, die dem satzungsmäßigen Kontrahierungszwang entspricht, verwirklicht wird (vgl. Brüning, Die Benutzungsverhältnisse an kommunalen öffentlichen Einrichtungen unter Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen, LKV 2000, 54, 55). Vorliegend bestimmt § 1 Abs. 3 ABS, dass der Anschluss an die öffentliche Einrichtung und die Abwasserbeseitigung durch die FWA nach „Maßgabe der „Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A)“ in der jeweils gültigen Fassung gemäß § 1 Abs. 5 dieser Satzung auf der Grundlage privatrechtlicher Verträge im Einvernehmen mit der Indirekteinleiterverordnung (IndV) des Landes Brandenburg und des § 58 Wasserhaushaltsgesetz in den jeweils gültigen Fassungen erfolgt. Damit ist der Inhalt des Leistungsverhältnisses auf der Grundlage privatrechtlicher allgemeiner „Abwasserentsorgungsbedingungen“ vollständig umschrieben. Unterliegt aber der Beklagte nach alledem dem satzungsrechtlichen Kontrahierungszwang, ist er im Hinblick darauf antragsgemäß zu verurteilen, die Vertragsofferte der Klägerin anzunehmen, mit der Folge, dass das Benutzungsverhältnis mit der öffentlichen (Teil-) Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ bei Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils gemäß § 894 ZPO zustande kommt.

d)

Der Satzungsgeber hat im Übrigen den Anschluss- und Benutzungszwang für Niederschlagswasser in seinen Anschlusssatzungen rechtlich bedenkenfrei angeordnet.

aa) Abwasser i. S. der ABS ist auch das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser), § 3 Abs. 1 Satz 1 ABS. Dieses ist satzungsgemäß vom Anschluss- und Benutzungszwang nur ausgenommen, soweit es ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit auf dem Grundstück versickert oder unmittelbar in ein Gewässer eingeleitet werden kann, § 5 Abs. 6 ABS. Für die Annahme einer schadlosen Versickerung auf dem Beklagtengrundstück oder eine ebenso schadlose Gewässereinleitung gibt es keine Anhaltspunkte.

bb) Soweit im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Bedenken gegen eine satzungsrechtliche Anordnung des Anschluss- und Benutzungszwangs aufgekommen sind (vgl. hierzu Düwel in Becker u.a., KAG, Rdnr. 864 ff.), als ein Anschluss- und Benutzungszwang in Bezug auf Niederschlagswasser im öffentlichen Wohl begründet sein muss, tragen die Abwasserbeseitigungssatzungen der Klägerin dem Rechnung, indem sie Niederschlagswasser zum einen als „das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser“ definieren, § 3 Abs. 1 ABS (aus 2002 und 2012). Zum anderen ist Niederschlagswasser vom Anschluss- und Benutzungszwang ausgenommen, soweit es ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit auf dem Grundstück versickert oder unmittelbar in ein Gewässer eingeleitet werden kann, § 5 Abs. 6 ABS (aus 2002 und 2012). Dies entspricht auch der gesetzlichen Wertung in § 54 Abs. 4 Satz 1 Brandenburgisches Wassergesetz, wonach Niederschlagswasser zu versickern ist, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen (Düwel a.a.O.). Im Bereich von bebauten oder befestigten Flächen kann indes eine Verunreinigung des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen werden (abgesehen davon, dass Entsorgungskapazitäten in der örtlichen Kläranlage auch für Niederschlagswasser vorgehalten werden müssen), was den satzungsmäßigen Kontrahierungszwang ohne weiteres rechtfertigt. Bedenken des Klägers sind hierzu nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich.

5.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO i. V. mit § 709 ZPO. Gründe, die Berufung zuzulassen, § 124a Abs. 1 VwGO, sind nicht ersichtlich.