Entscheidung 4 K 2866/18

Metadaten

| Gericht | VG Potsdam 4. Kammer | Entscheidungsdatum | 07.10.2021 | |

|---|---|---|---|---|

| Aktenzeichen | 4 K 2866/18 | ECLI | ECLI:DE:VGPOTSD:2021:1007.4K2866.18.00 | |

| Dokumententyp | Urteil | Verfahrensgang | - | |

| Normen | § 34 BBauG, § 35 Abs 1 BBauG, § 35 Abs 3 S 1 Nr 7 BBauG | |||

Tenor

-

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, die diese selbst trägt.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Dem jeweiligen Vollstreckungsschuldner wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrags abzuwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Tatbestand

-

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks Flurstück 1 ...

Das etwa 1.471 m2 große Grundstück liegt im Geviert der L ... nördlich begrenzenden Wegs „Fenn“, des westlich begrenzenden Wegs „ ... sowie des südlichen Wegs „ ... “. Es liegt mit einer Breite von ca. 25,5m östlich an d ... ) an und ist ca. 58,3 m tief. Westlich schließt sich das mit einem Gebäude bebaute F ... ). Nördlich des Grundstücks liegt das mit einem Wohnhaus bebaute F ... ). Nördlich dessen liegt das sich über zwei F ... ) erstreckende und ebenfalls mit einem Wohnhaus bebaute Grundstück mit der postalischen Adresse Leipziger Straße 10. Wiederum nördlich schließt sich das u ..., welches das mit einem Wohnhaus bebaute F ... umschließt. Südlich des klägerischen Grundstücks liegen die jeweils mit Wohnhäusern bebauten F ... Das weitere südliche Areal des Straßen-/Wegegevierts ist mit Ausnahme des Gebäudes auf den F ... ) von kleineren Gebäuden gekennzeichnet.

Nördlich des Wegs „ ... steigt das Gelände in nördlicher Richtung an und ist straßenseits zur B ... von einem erheblichen Baumbestand gekennzeichnet.

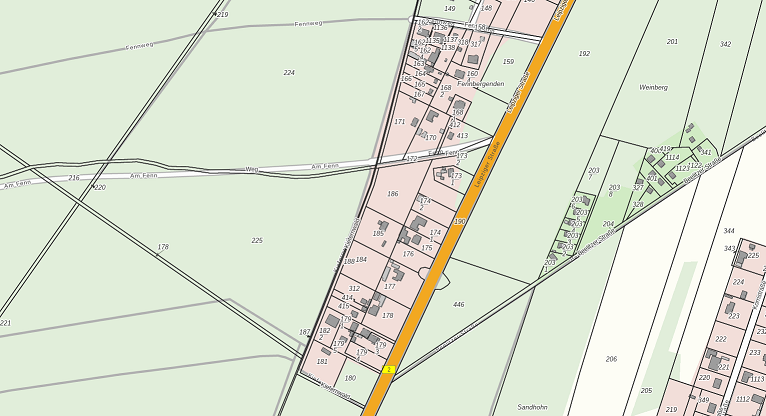

Wegen der näheren Einzelheiten zur Lage wird auf die nachfolgenden Auszüge aus dem BrandenburgViewer verwiesen.

© GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0

Wegen der weiteren Bebauung entlang der B ... wird auf die im Rahmen der mündlichen Verhandlung gefertigten Lichtbilder Bezug genommen. Das Grundstück befindet sich nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes. Der Flächennutzungsplan weist das Areal vom Weg „ ... “ bis nördlich zum Weg „ ... als „Wohnbaufläche Bestand“ aus.

Unter dem 22. September 2017 beantragte der Kläger die Erteilung einer Baugenehmigung für den Neubau eines eingeschossigen Einfamilienhauses mit Doppelgarage. Wegen der genauen Lage des Vorhabens wird auf den seitens des Klägers eingereichten amtlichen Lageplan (Bl. 11 des Verwaltungsvorgangs) Bezug genommen. Das Wohngebäude soll eine Fläche (ohne Terrasse) von ca. 171 m2 einnehmen.

Die Beigeladene erteilte unter dem 16. November 2017 ihr Einvernehmen. Sie führte aus, das Grundstück sei zwar dem Außenbereich zuzurechnen, der Flächennutzungsplan wiese es aber als „Wohnbaufläche Bestand“ auf. Das Vorhaben könne als Lückenbebauung gewertet werden. Die Grundstücke L ... seien bebaut und würden als Wohngrundstücke genutzt.

Mit Bescheid vom 24. Januar 2018 lehnte der Beklagte den Antrag des Klägers ab. Das Vorhaben befinde sich im Außenbereich in einem von der O ... weit abgesetzten Siedlungssplitter. Auf den umliegenden Grundstücken seien nur wenige Wohn-, Freizeit- und Nebengebäude vorhanden. Es liege nach Art und Zweckbestimmung keine einheitliche Bebauung vor. Es seien sowohl Wohn- als auch Freizeitnutzungen zu verzeichnen. Außerdem handele es sich um eine regellose und bandartige Bebauung westlich der Bundesstraße. Das Vorhaben lasse die Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten. Es würde Vorbildwirkung für weitere Bauvorhaben entfalten. Die umliegenden nur teilweise bebauten Grundstücke befänden sich in der gleichen planungsrechtlichen Situation. Das Vorhaben würde einen Bezugsfall darstellen, auf den sich andere Bauwillige berufen könnten.

Den am 23. Februar 2018 erhobenen Widerspruch wies der Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 7. August 2018 zurück. Es liege kein im Zusammenhang bebauter Ortsteil vor. Die umliegende Bebauung besitze aufgrund der Zahl der vorhandenen Bauten kein ausreichendes Gewicht zur Bildung eines Ortsteils. Sie seien nur vereinzelt bebaut und im Bereich von „K ... “ bis „ ... “ seien mehrere Flurstücke unbebaut. Auch im weiteren Verlauf d ... seien weitere Lücken auszumachen. Diese Bebauung sei nicht typisch für die Siedlungsstruktur des Ortsteils S ... Die vom Ortskern abgesetzten Siedlungspunkte wiesen eine dichtere Bebauung auf. Zudem weise die Bebauung in dem Areal überwiegend Wochenendhäuser auf. Eine Prägung durch eine Wohnnutzung sei nicht hinreichend vorangeschritten. Das Vorhaben lasse die Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten. Eine durchgehende Wohnbebauung liege nicht vor. Die hauptsächliche Nutzung bestehe in der Freizeit- und Erholungsnutzung. Von 1999 bis heute seien keine Baugenehmigungen hinsichtlich der Neuerrichtung von Wohngebäuden oder der Nutzungsänderung zur Wohnnutzung vorhanden. Zudem existierten mehrere Grundstücke (F ... deren Lage mit dem klägerischen Grundstück vergleichbar sei. Auch das Auffüllen einer Baulücke sei in einer vorhandenen Splittersiedlung als deren Verfestigung und unerwünschte Zersiedelung zu beurteilen.

Der Kläger hat am 5. September 2018 Klage erhoben.

Er führt aus, sein Grundstück befinde sich innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Südlich und nördlich seines Grundstücks befinde sich Wohnbebauung, die sich in nördlicher Richtung bis zum Ortskern S ... fortsetze und durch eine lockere, teilweise unterbrochene Struktur gekennzeichnet sei. Die aufeinanderfolgende Bebauung vermittelte den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit, einzelne Freiflächen würden nicht ins Gewicht fallen. Der Bebauungszusammenhang setzte sich vom F ... bis zum Ortskern fort. Die lückenhafte Siedlungsstruktur sei prägend für die gesamte Umgebung, bspw. im Bereich „B ... sowie in den Bereichen „S ...

Selbst wenn das Vorhaben im Außenbereich belegen sein sollte, würde es sich derart unterordnen, dass von einer organischen Beziehung zu der bereits vorhandenen Bebauung ausgegangen werden müsse und eine typische Baulücke vorliege. Auch könne die – einzig hier in Betracht kommende – Verfestigung einer Splittersiedlung nicht befürchtet werden. Es liege eine Baulücke im engeren Sinne vor. Das Grundstück gehöre dem Bebauungszusammenhang entlang der Bundesstraße 2 an. Das Wohngebäude wäre siedlungsstrukturell nicht zu missbilligen. Eine Vorbildwirkung sei ausgeschlossen, da sich kein derart unbebautes Grundstück in dieser Siedlungsstruktur befinde. Bei realistischer Betrachtung könne dies nur das F ... sein. Dieses sei jedoch nicht erschlossen. Alle anderen Grundstücke (e ... befänden sich am Rand des Siedlungssplitters und würden diesen daher erweitern. Gleiches gelte für d ... Ferner befinde sich auf diesen Grundstücken ein hoher Baumbestand. Die westlich seines Grundstücks gelegenen Grundstücke seien ebenfalls weder erschlossen, noch wiesen diese Auffahrten zu befestigten Straßen auf.

Zudem liegt eine Ausnahme deswegen vor, weil sich die Siedlungsart (Splittersiedlung) im Außenbereich als die herkömmliche Siedlungsform darstelle. Im Gemeindegebiet S ... existierten um den Ortskern mehrere Splittersiedlungen, in denen mehr und mehr Bauvorhaben bewilligt würden. So sei es etwa im Fall der B ... Daher gebiete der Gleichbehandlungsgrundsatz eine Erteilung der Baugenehmigung.

Er beantragt,

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 24. Januar 2018 und des Widerspruchsbescheides vom 7. August 2018 zu verpflichten, dem Kläger die beantragte Baugenehmigung entsprechend des Bauantrags vom 28. September 2017 zu erteilen,

sowie festzustellen, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Vorverfahren notwendig war.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

und bezieht sich zur Begründung auf den Widerspruchsbescheid. Ferner führt er unter Verweis auf eine Auskunft der Stadt Beelitz aus, dass auf den Grundstücken Leipziger Straße 9, 10, 11, 13, 14, 15 und 15B melderechtlich Hauptwohnungen erfasst seien.

Die Beigeladene hat keinen Antrag gestellt.

Die Kammer hat mit Beschluss vom 12. November 2019 den Rechtsstreit dem Berichterstatter als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes und des übrigen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

-

A. Der Berichterstatter ist zur Entscheidung des Rechtsstreits als Einzelrichter berufen, nachdem ihm die Kammer nach vorheriger Anhörung der Beteiligten den Rechtsstreit übertragen hat, § 6 Abs. 1 VwGO.

B. Die zulässige Klage ist unbegründet.

Die Ablehnung der beantragten Baugenehmigung ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Er hat keinen Anspruch auf Erteilung der unter dem 22. September 2017 beantragten Baugenehmigung.

Dem zur Bescheidung gestellten Vorhaben stehen öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegen, § 72 Abs. 1 Satz 1 BbgBO. Es ist bauplanungsrechtlich unzulässig.

I. Entgegen der Auffassung des Klägers gehört der geplante Standort des Vorhabens – welcher weder im Anwendungsbereich eines Bebauungsplanes noch einer Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegt – keinem Bebauungszusammenhang an. Demgemäß erfolgt die bauplanungsrechtliche Beurteilung nicht nach § 34 Abs. 1 BauGB, sondern nach § 35 BauGB. Dies hat der Beklagte in dem angefochtenen Widerspruchsbescheid vom 7. August 2018 zutreffend ausgeführt, so dass zur Meidung von Wiederholungen gemäß § 117 Abs. 5 VwGO Bezug zu nehmen ist. Das Klagevorbringen rechtfertigt keine andere Beurteilung.

1. Ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB ist ein Bebauungskomplex im Gebiet einer Gemeinde, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Der Bebauungszusammenhang reicht grundsätzlich so weit, wie die aufeinanderfolgende Bebauung trotz vorhandener Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit vermittelt und die zur Bebauung vorgesehene Fläche (noch) diesem Zusammenhang angehört (BVerwG, Beschluss vom 2. April 2017 - 4 B 7.07 -, juris Rn. 4; Urteil vom 6. November 1968 - 4 C 2.66 -, juris Rn. 17 m.w.N.). Unter den Begriff der Bebauung im Sinne dieser Vorschrift fällt allerdings nicht jede beliebige bauliche Anlage. Gemeint sind vielmehr Bauwerke, die für die angemessene Fortentwicklung der vorhandenen Bebauung maßstabsbildend sind. Dies trifft ausschließlich für Anlagen zu, die optisch wahrnehmbar und nach Art und Gewicht geeignet sind, ein Gebiet als einen Ortsteil mit einem bestimmten städtebaulichen Charakter zu prägen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Juni 1993 - 4 C 17.91 -, juris Rn. 11; Urteil vom 14. September 1992 - 4 C 15.90 -, juris Rn. 12). Hierzu zählen grundsätzlich nur Bauwerke, die dem ständigen Aufenthalt von Menschen dienen (vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Februar 1984 - 4 C 55.81 -, juris Rn. 12). Baulichkeiten, die nur vorübergehend genutzt zu werden pflegen, sind unabhängig davon, ob sie landwirtschaftlichen Zwecken (z.B. Scheunen oder Ställe), Freizeitzwecken (z.B. Wochenendhäuser, Gartenhäuser) oder sonstigen Zwecken dienen, in aller Regel keine Bauten, die für sich genommen als ein für die Siedlungsstruktur prägendes Element zu Buche schlagen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 2. April 2017 - 4 B 7.07 -, juris Rn. 5; Beschluss vom 11. Juli 2002 - 4 B 30.02 -, juris Rn. 3; Beschluss vom 10. Juli 2000 - 4 B 39.00 -, juris Rn. 5; Beschluss vom 2. März 2000 - 4 B 15.00 -, juris Rn. 3; Beschluss vom 6. März 1992 - 4 B 35.92 -, juris Rn. 5; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 8. Oktober 2007 - OVG 10 N 13.06 -, juris Rn. 9). Dabei können zu einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil auch Grundstücke gehören, auf denen sich nur bauliche Anlagen ohne maßstabsbildende Kraft befinden; denn selbst unbebaute Flächen können einem Bebauungszusammenhang zuzurechnen sein. Ob eine Unterbrechung des Zusammenhanges vorliegt, ist nicht nach geographisch mathematischen Maßstäben zu entscheiden. Vielmehr bedarf es einer umfassenden Wertung und Bewertung der konkreten Gegebenheiten (vgl. BVerwG, Beschluss vom 2. April 2017 - 4 B 7.07 -, juris Rn. 4; Urteil vom 6. November 1968 - 4 C 2.66 -, juris Rn. 17 m.w.N.). Grundlage und Ausgangspunkt dieser bewertenden Beurteilung sind die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten, also insbesondere die vorhandenen baulichen Anlagen, sowie darüber hinaus auch andere topographische Verhältnisse, wie z.B. Geländehindernisse, Erhebungen oder Einschnitte (Dämme, Böschungen, Gräben, Flüsse und dergleichen) und Straßen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 18. Juni 1997 - 4 B 238.96 -, juris Rn. 4 f.). Das kann dazu führen, dass der Bebauungszusammenhang im Einzelfall nicht – wie dies allerdings der Regel entspricht – am letzten Baukörper endet, sondern dass ihm noch ein oder auch mehrere Grundstücke bis zu einer der örtlichen Situation ergebenden natürlichen Grenze zuzuordnen sind (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1990 - 4 C 40.87 -, juris Rn. 22; Beschluss vom 18. Dezember 1987 - 4 B 249.87 -, juris Rn. 1). Im Gegenzug können eine Zäsurwirkung auch Freiflächen, Geländehindernisse (Damm, Böschung, Flüsse oder Gräben), Erhebungen oder Baulücken oder auch Flächen entfalten, die wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung (Schwimmbäder, Sportplätze oder der Erholung dienende Grünflächen) für eine den Zusammenhang prägende Bebauung nicht zur Verfügung stehen (BVerwG, Urteil vom 19. April 2012 - 4 C 10.11 -, juris Rn. 12; Beschluss vom 27. Mai 1988 - 4 B 71.88 -, juris Rn. 5). Ebenfalls anerkannt ist, dass sich mit wachsender Größe einer Freifläche deren trennender Eindruck verstärken kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 12. März 1999 - 4 B 112.98 -, juris Rn. 22). Auch kann eine Straße oder ein Weg je nach den Umständen des Einzelfalles einen Bebauungszusammenhang herstellen oder trennende Funktion zwischen Innen- und Außenbereich haben (vgl. BVerwG, Urteil vom 12. Dezember 1990 - 4 C 40.87 -, juris Rn. 22; Beschluss vom 16. Februar 1988 - 4 B 19.88 -, juris Rn. 2).

2. In Anwendung dieser Grundsätze ist das Gericht aufgrund der in der mündlichen Verhandlung getroffenen Feststellungen und der dort gefertigten Lichtbilder der Überzeugung, dass das klägerische Grundstück nicht mehr Bestandteil eines Bebauungszusammenhangs im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist.

a. Es kann vorliegend dahinstehen, ob das klägerische Grundstück in Anbetracht der vorhandenen Bebauungen auf den F ... einem Bebauungszusammenhang zugerechnet werden kann. Denn ungeachtet dessen fehlt der Bebauung im hier maßgeblichen Bereich des Gevierts der Bundesstraße 2, des Wegs „ ... sowie der Wege „ ... westlich und südlich) jedenfalls die Qualität eines Ortsteils. Ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB liegt nämlich nur vor, wenn der fragliche Bebauungskomplex, in welchem das streitbefangene Grundstück liegt, nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Ob ein gegebener Bebauungskomplex dieses gewisse Gewicht aufweist, ist nach den siedlungsstrukturellen Gegebenheiten im jeweiligen Gemeindegebiet zu bestimmen. Im Gegensatz zur Splittersiedlung ist der einen Ortsteil ausmachende Bebauungskomplex Ansatz für eine nach der Siedlungsstruktur angemessene Fortentwicklung der Bebauung in dem betreffenden Bereich. Anders gewendet fehlt einer Bebauung das zur Annahme eines Ortsteils nötige Gewicht und die organische Siedlungsstruktur, wenn sie nach der Art der Bauten und Anlagen weder in quantitativer noch in qualitativer Hinsicht mit den Siedlungsschwerpunkten der Gemeinde vergleichbar ist (BVerwG, Urteil vom 17. Februar 1984 - 4 C 56.79 -, juris Rn. 7; Urteil vom 6. November 1968 - IV C 31.66 -, juris Rn. 22; OVG für das Land Brandenburg, Beschluss vom 20. Oktober 1995 - 3 B 70/95 -, n.v., S. 8 EA).

In Anwendung dessen, stellt sich die im Geviert vorhandene Bebauung nicht als eigenständiger Ortsteil dar und erweist sich vielmehr aufgrund ihrer unorganischen Siedlungsstruktur sowie des fehlenden städtebaulich prägenden Gewichts als Splittersiedlung. Auf den Grundstücken befinden sich lediglich sieben – unter Einschluss des Gebäudes auf d ... – Gebäude, die als Wohngebäude genutzt werden. Die weiteren sechs vorhandene Gebäude sind aufgrund ihrer Größe, Kubatur und äußeren Gestaltung sowie in Anbetracht des Umstandes, dass dort melderechtlich keine Hauptwohnsitze erfasst sind, allenfalls der Wochenendnutzung zuzurechnen. Die Nebengelassen bleiben für die Beurteilung außer Betracht, da ihnen keine maßstabsbildende Kraft zukommt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 2. August 2001 - 4 B 26.01 -, juris Rn. 5). Allein die geringe Zahl der Gebäude – selbst unter Einschluss der Wochenendhäuser – auf einem Areal von mehr als 43.000 m2 reicht schon nicht aus, um ein „gewisses Gewicht“ in Abgrenzung zu einer Splittersiedlung zu begründen. Die Anzahl der Wohnbauten im fraglichen Bereich bleibt signifikant hinter denen der weitaus dichter besiedelten Ortslage zurück.

Etwas anderes folgt auch nicht unter Berücksichtigung der Siedlungsstruktur und den Siedlungsschwerpunkten im Gebiet der Beigeladenen. Zu diesen lässt sich eine Vergleichbarkeit nicht herstellen. Das gilt zunächst mit Blick auf die geschlossene Ortslage S ... selbst. Diese ist durch eine verdichtete straßenseitige Bebauung um den Dorfanger und der diesen tangierenden von der Bundesstraße 2 abzweigenden H ... sowie den sternförmig vom Ortskern wegführenden S ... gekennzeichnet. Die dort vorhandene Bebauung ist straßenseitig bis auf wenige Freiflächen stark verdichtet, die Gebäude weisen einen geringen seitlichen Abstand zueinander auf. Auch die seitens des Klägers in Bezug genommenen Areale „B ... “ vermögen keine andere Bewertung zu rechtfertigen. Die Bereiche „S ... selbst weisen eine im Wesentlichen von dem Straßengeviert, in dem das klägerische Grundstück belegen ist, verschiedene Siedlungsstruktur auf. Auch diese Bereiche sind durch eine verdichtete straßenseitige Bebauungsstruktur gekennzeichnet. Soweit der Kläger die anderen Areale hervorhebt, ist zum einen die dort vorhandene Siedlungsstruktur zwar durch eine geringere Verdichtung als im Ortskern S ... gekennzeichnet. Die vorhandene Bebauung weist aber noch immer ein höheres Maß an Verdichtung auf, als es im klägerischen Straßengeviert vorhanden ist. Zum anderen ist jedenfalls dann, wenn es - wie hier mit dem Ortsteil S ... – deutliche Siedlungsschwerpunkte in der näheren Umgebung einer Streubebauung gibt, ist diese Streubebauung regelmäßig als eine dem Außenbereich zuzuordnende Splittersiedlung zu bewerten (vgl. BVerwG, Beschluss vom 19. April 1994 - 4 B 77.94 -, juris Rn. 3).

Darüber hinaus fehlt auch deswegen die seitens des Klägers bemühte Vergleichbarkeit, da sowohl der Ortskern S ... wie auch der Bereich um K ... im Geltungsbereich einer Klarstellungs- und Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB vom 24. Mai 1993 bzw. vom 26. April 2016, das Areal um die Straßen „ ... „S ... im Geltungsbereich des Bebauungsplans „ ... und das Gebiet um die S ... im Geltungsbereich der Entwicklungssatzung „ ... “ liegen.

Zudem erfüllt die Bebauung im Bereich des klägerischen Straßengevierts keine städtebauliche Funktion; sie ist vielmehr Ausdruck einer bereits eingetretenen Zersiedelung der Landschaft.

b. Entgegen der Auffassung des Klägers nimmt die im Straßengeviert vorhandene Bebauung auch nicht an dem Bebauungszusammenhang des Ortsteils S ... teil. Ein Bebauungszusammenhang wird nicht durch die dort vorhandene Bebauung vermittelt. Wie bereits dargestellt erstreckt sich diese in westlicher Richtung entlang der Straßen H ... bis zur B ... Ein Bebauungszusammenhang zu den westlich der Bundesstraße gelegenen Gebäuden scheidet bereits aufgrund der trennenden Wirkung der Bundesstraße selbst aus. Nach dem im Termin zur mündlichen Verhandlung vor Ort gewonnenen Eindrücken des erheblichen Verkehrsaufkommens kommt dem Straßenkörper der L ... insoweit eine Zäsurwirkung zu. Bei dieser handelt es sich um eine sehr stark befahrene B ... die als Hauptverkehrsstraße die Stadt Potsdam (Havel) mit den Orten M ... verbindet. Sie fungiert als Fahrtroute für verkehrende Buslinie. Der Straßenkörper selbst ist aufgrund seiner in der Umgebung beispiellosen Breite deutlich wahrnehmbar und trennt optisch den beiderseits der Straße vorhandenen Baumbestand deutlich voneinander. Die von der Bundesstraße um 15m zurückgesetzte Bebauungen auf den F ... vermögen diese optische Trennung nicht aufzuheben. Gleiches gilt für die noch weiter von der Bundesstraße entfernten Gebäude auf den F ...

Selbst wenn ein Bebauungszusammenhang sich in westlicher Richtung von der Einmündung der W ... zu den Gebäuden auf den F ... erstrecken sollte, setzt sich dieser in südlicher Richtung aufgrund der trennenden Wirkung des Weges „ ... und der südlich anschließenden unbebauten Freifläche auf dem F ... nicht fort. Zwar handelt es sich bei dem „ ... lediglich um eine unbefestigte und augenscheinlich nicht viel befahrene Sandpiste. Diese ist jedoch 7,15 m breit und bildet einen optisch wahrnehmbaren Kontrast zu der einzigen unmittelbar nördlich gelegenen Wohnbebauung (F ... Nach dem im Termin zur mündlichen Verhandlung vor Ort gewonnenen Eindrücken vermittelt aber jedenfalls die ca. 34 m tiefe und mit dichtem Baumbewuchs versehene Freifläche ( ... als optisch wahrnehmbares Geländehindernis eine Zäsur zwischen der sich südlich hieran anschließende Bebauung entlang des Wegs auf d ... . Dies gilt umso mehr, als dass der Baumbestand eine Wahrnehmung der sich südlich anschließenden Bebauung kaum ermöglicht.

Selbst wenn aber auch ein sich weiter in südlicher Richtung erstreckender Bebauungszusammenhang anzunehmen wäre, endet dieser spätestens unmittelbar nördlich des klägerischen Straßengevierts aufgrund der trennenden Wirkung des Wegs „F ... der diesen in südlicher und nördlicher Richtung säumenden bewaldeten Freiflächen sowie der dort herrschenden topographischen Besonderheiten, namentlich des erheblichen Gefälles zu den deutlich höher gelegenen F ... steigt das Gelände in nördlicher Richtung merklich an, so dass die Gebäude auf den F ... deutlich höher liegen als der Weg und die B ... . Dies zeigt sich deutlich anhand der im Rahmen der mündlichen Verhandlung gefertigten Lichtbilder (insbesondere Anlage 26 und 66). Diese vorhandene Böschung sowie der erhebliche sich vom Weg „ ... nach Norden erstreckende Baumbestand trennt optisch deutlich wahrnehmbar die auf dem nördlichen Geländeplateau gelegene Bebauung und das südlich gelegen Gebäude auf d ...

II. Der Beklagte hat in den angefochtenen Bescheiden auch zutreffend ausgeführt, dass das im Außenbereich zur Bescheidung gestellte Vorhaben öffentliche Belange im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB beeinträchtigt, weil es die Verfestigung einer Splittersiedlung im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB befürchten lässt.

Der Charakter einer Ansiedlung als Splittersiedlung folgt aus der Entgegensetzung zum Ortsteil; Splittersiedlungen sind auch jene Ansiedlungen, die – selbst wenn sie einen baulichen Zusammenhang aufweisen sollten – wegen des Fehlens jeglichen Ausdrucks organischer Siedlungsstruktur keine Ortsteile im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB darstellen (vgl. vgl. BVerwG, Beschluss vom 17. März 2015 - 4 B 45.14 -, juris Rn. 6). Dies trifft nach den vorstehenden Ausführungen für das in Rede stehende Straßengeviert zu.

Die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung ist dann zu befürchten, wenn die Auffüllung des bisher schon in Anspruch genommenen räumlichen Bereiches einen Vorgang der Zersiedelung darstellt, der nach Lage der Dinge im Interesse einer geordneten Siedlungsstruktur unerwünscht ist.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass das Auffüllen einer Baulücke in einer bestehenden Splittersiedlung als deren Verfestigung und unerwünschte Zersiedlung zu beurteilen ist; dies gilt insbesondere für das Hinzutreten zusätzlicher Wohnbauten in einer Splittersiedlung. Die Berechtigung einer solchen Annahme bedarf aber - zumindest in Fällen der Verfestigung (und nicht der Erweiterung) - einer konkreten Begründung; sie rechtfertigt sich mithin auch in der Regel nicht einfach aus sich (BVerwG, Urteil vom 3. Juni 1977 - IV C 37.75 -, juris Rn. 24 und 27; siehe auch Urteil vom 7. Februar 1986 - 4 C 30.83 -, juris Rn. 6). Als Grund für eine Missbilligung kommt etwa in Betracht, dass das hinzutretende Vorhaben eine weitreichende oder doch nicht genau übersehbare Vorbildwirkung besitzt und daher seine unabweisbare Konsequenz ist, dass in nicht verlässlich eingrenzbarer Weise noch weitere Bauten hinzutreten werden Als Grund für eine Missbilligung kommt etwa in Betracht, dass das hinzutretende Vorhaben eine weitreichende oder doch nicht genau übersehbare Vorbildwirkung besitzt und daher seine unabweisbare Konsequenz ist, dass in nicht verlässlich eingrenzbarer Weise noch weitere Bauten hinzutreten werden (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. April 2012 - 4 C 10.11 -, juris Rn. 21; Urteil vom 3. Juni 1977 - IV C 37.75 -, juris Rn. 27). Ein sicherer Nachweis ist in diesem Zusammenhang entbehrlich. Vielmehr begnügt sich § 35 Abs. 2 BauGB mit dem Maßstab verständiger Plausibilität und stellt darauf ab, ob nach Lage der Verhältnisse des Einzelfalles eine Beeinträchtigung anzunehmen ist (BVerwG, Beschluss vom 30. November 1994 - 4 B 226.94 -, juris Rn. 5). Dabei setzt der Tatbestand des Befürchtens der Verfestigung einer Splittersiedlung nicht voraus, dass – als Folge der Zulassung des insoweit öffentliche Belange beeinträchtigenden Vorhabens – ein uneingeschränkter Rechtsanspruch auf Zulassung weiterer Vorhaben entsteht. Es genügt, dass die Gründe, welche weiteren Vorhaben entgegengehalten werden könnten, an Überzeugungskraft einbüßen würden, wenn das inmitten stehende Vorhaben nicht aus eben den Gründen (Verfestigung einer Splittersiedlung) versagt würde, mit der Genehmigung also ein sogenannter Berufungsfall geschaffen würde. Mit der Versagung der Genehmigung soll bereits „den Anfängen gewehrt“ werden (BVerwG, Beschluss vom 2. September 1999 - 4 B 27.99 -, juris Rn. 6). Für die Frage, ob eine siedlungsstrukturelle Missbilligung vorliegt, kann ferner wesentlich das Verhältnis sein, das zwischen dem Umfang der bereits vorhandenen Splittersiedlung und dem hinzutretenden Vorhaben besteht (BVerwG, Urteil vom 3. Juni 1977 - IV C 37.75 -, juris Rn. 27).

Das zu beurteilende Vorhaben stellt sich als zukünftig zu Wohnzwecken zu nutzendes Gebäude dar. Eine Zulassung ließe die Verfestigung des vorhandenen Siedlungssplitters befürchten, worauf der Beklagte in seinem Widerspruchsbescheid zutreffend hingewiesen hat. Der Beklagte könnte vergleichbaren Bauvorhaben im Straßengeviert und entlang der B ... nur noch schwerlich etwas entgegensetzen. Die weitergehende Bebauung des Gebiets wäre kaum noch zu verhindern, da sich die umliegenden Grundstücke planungsrechtlich in derselben Situation befinden wie das klägerische Grundstück. Dies betrifft insbesondere den südlichen Teil des unbebauten F ..., das zwischen den Wohngebäuden auf den F ... liegt. Dieses Grundstück befindet sich in einer ähnlichen Situation wie das klägerische Grundstück. Eine Bebauung würde eine anzunehmende „Lücke“ schließen. Ob und inwieweit eine Bebaubarkeit aus anderen Gründen – etwa in Anbetracht des vorhandenen Baumbestands – auszuschließen ist, muss nach den oben aufgezeigten Maßstäben nicht vertieft werden. Denn zumindest würden bauplanungsrechtliche Bedenken gegen eine Bebauung dieses Grundstücks erheblich an Überzeugungskraft einbüßen, sollte das klägerische Vorhaben zugelassen werden. Darüber hinaus und unabhängig davon wäre auch einer Bebauung der F ... mit einem (weiteren) Wohngebäude neben den bereits vorhandenen Bauwerken kaum etwas entgegenzusetzen. Hierdurch kommt dem Vorhaben des Klägers eine konkrete Vorbildfunktion in naheliegender Zukunft zu, die den im fraglichen Bereich vorhandenen Baudruck handgreiflich verstärken und damit eine Verschlechterung der gegenwärtigen Situation durch eine Verdichtung bzw. eine Intensivierung der Nutzung des vorhandenen Baubestandes nach sich ziehen kann. Dies würde ein Bedürfnis nach förmlicher Planung des Bereiches hervorrufen, welche von der Beigeladenen gegenwärtig nicht zu leisten beabsichtigt ist.

Diese Vorbildwirkung ist auch weitreichend. Dies ist immer dann anzunehmen, wenn sich das Vorhaben und die weiteren Vorhaben, die nicht verhindert werden könnten, zusammen der vorhandenen Splittersiedlung nicht unterordnen, sondern diese erheblich verstärken und dadurch eine weitergehende Zersiedlung des Außenbereichs bewirken würden (BVerwG, Urteil vom 27. August 1998 - 4 C 13.97 -, juris Rn. 12). Die Splittersiedlung besteht – zugunsten des Klägers unterstellt – aus acht Gebäuden, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Bereits eine Erweiterung um das klägerische Vorhaben sowie ein Wohngebäude auf dem Flurstück 173/2 würde die vorhandene Siedlung um ein Viertel ihres Bestandes vergrößern. Eine Unterordnung unter die vorhandene Splittersiedlung scheidet bereits deswegen aus. Dies gilt umso mehr, wenn man die noch mögliche Bebauung der F ... jeweils einem weiteren Wohnhaus in den Blick nimmt. In diesem Fall würde der Bestand der Splittersiedlung sogar um die Hälfte vergrößert werden.

Die Außenbereichslage und die Beeinträchtigung öffentlicher Belange aus § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 BauGB wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass das Vorhaben des Klägers den Darstellungen des Flächennutzungsplans der Beigeladenen entspricht, der den maßgeblichen Bereich als „Wohnbaufläche Bestand“ darstellt. Ein Flächennutzungsplan entfaltet für Außenbereichsvorhaben Rechtswirkungen allein mit Blick auf § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1, Abs. 4 BauGB, begründet aber als eine der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungsplan nur vorgelagerte Stufe keine Anspruchspositionen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. Februar 2007 - OVG 10 N 44.05/OVG 10 M 9.05 -, n.v. S. 4 EA; ferner VG Potsdam, Urteil vom 19. Mai 2015 - VG 4 K 2640/14 -, n.v. S. 8 EA). Maßgebend für die Annahme einer unerwünschten Zersiedlung ist, dass es sich um eine die Splittersiedlung verfestigende Bebauung im Außenbereich handelt, die nicht auf der Grundlage eines insoweit die städtebauliche Entwicklung ordnenden und lenkenden Bebauungsplans erfolgt und geeignet ist, Nachfolgebebauungen nach sich zu ziehen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30. September 2016 - OVG 10 N 12.14 -, n.v. S. 8 EA). Anderenfalls würde das Gebot, die städtebauliche Entwicklung, zumindest was die Bebauung von Außenbereichsflächen betrifft, durch Bebauungspläne zu ordnen und zu lenken, unterlaufen (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Januar 1985 - 4 C 29.81 -, juris Rn. 11). Wie die in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB enthaltene Aufzählung verschiedener, möglicherweise durch ein Vorhaben beeinträchtigter öffentlicher Belange erkennen lässt, besagt der Umstand, dass ein Vorhaben nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, also einen dieser Belange nicht beeinträchtigt, nichts darüber, ob er nicht stattdessen einen der anderen Belange beeinträchtigt, z.B. die Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lässt (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. Februar 2007, - OVG 10 N 44.05/OVG 10 M 9.05 -, n.v. S. 4 EA).

C. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 3 VwGO. Da die Beigeladene keinen eigenen Sachantrag gestellt und sich damit nicht einem Kostenrisiko ausgesetzt hat (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO), entspricht es der Billigkeit, dass sie ihre außergerichtlichen Kosten selbst trägt. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11 und 711 ZPO.

Gründe für die Zulassung der Berufung gemäß §§ 124 a, 124 Abs. 2 Nr. 3 oder Nr. 4 VwGO liegen nicht vor.

Beschluss

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 20.000 Euro festgesetzt.Gründe

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG, wobei das Interesse der Klägerin in Anlehnung an Nr. 9.1.1.1 des Streitwertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit dem festgesetzten Betrag bewertet wird.