Entscheidung VG 11 L 733/24

Metadaten

| Gericht | VG Potsdam 11. Kammer | Entscheidungsdatum | 04.09.2024 | |

|---|---|---|---|---|

| Aktenzeichen | VG 11 L 733/24 | ECLI | ECLI:DE:VGPOTSD:2024:0904.11L733.24.00 | |

| Dokumententyp | Beschluss | Verfahrensgang | - | |

| Normen | ||||

Tenor

-

- Der Antrag wird abgelehnt.

Die Kosten des Verfahrens trägt die Antragstellerin. - Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,- € festgesetzt.

- Der Antrag wird abgelehnt.

Gründe

-

I.

Die Beteiligten streiten über die Frage, ob der Spitzenkandidat der Antragstellerin für die am 22. September 2024 stattfindende Brandenburger Landtagswahl zu der für den 17. September 2024 um 20:15 Uhr im linearen Fernsehprogramm geplanten Sendung des Antragsgegners „– Ihre Wahl: Der Kandidatencheck“ einzuladen ist, um an der dortigen Diskussion teilzunehmen.

Die Sendung findet am Dienstag vor der Landtagswahl statt und soll nach der Programmvorschau des Antragsgegners das große Wahlkampffinale darstellen. Dort sollen die Moderierenden mit den „mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandiaten jener Parteien, die eine realistische Chance haben, ins Landesparlament einzuziehen“, sprechen (https://www.rbb-online.de/fernsehen/beitrag/wahl-2024/rbb24-ihre-wahl-der-kandidatencheck.html - zuletzt recherchiert am 3. September 2024). In dem Konzept zu der Sendung heißt es ergänzend dazu, dass auch „die Spitzenkandidaten jener Parteien, die das politische Geschehen im brandenburgischen Landtag in der zu Ende gehenden Wahlperiode mitgestaltet haben“, eingeladen werden. Eingeladen zu der Sendung wurden vom Antragsgegner Vertreter der Parteien AfD, BSW, Bündnis 90/Die Grünen, BVB / Freie Wähler, CDU, Die Linke und SPD. Ein Vertreter der Antragstellerin wurde nicht eingeladen.

Die Antragstellerin hat sich daraufhin mit Schreiben vom 7. August 2024 an den Antragsgegner gewandt und darum gebeten, auch eingeladen zu werden. In dem Schreiben verwies die Antragstellerin darauf, dass sie 2019 den Einzug in den Landtag nur knapp verpasst habe und bei der Bundestagswahl 2021 in Brandenburg 9,3 % der Stimmen gewonnen habe. Zwei Abgeordnete seien daher aktuell für den Brandenburger Landesverband der Antragstellerin im Deutschen Bundestag. Auch sei die Antragstellerin an der Bundesregierung beteiligt. An anderer Stelle gibt sie an, dass sie darüber hinaus in neun der 16 Landesparlamente vertreten und in zwei Bundesländern an der Regierung beteiligt sei.

In einem Schreiben des Antragsgegners an die Antragstellerin vom 12. August 2024 verweist der Antragsgegner auf verschiedene Umfragen zu der Brandenburger Landtagswahl, bei denen die Antragstellerin maximal auf 3 % komme. Das Ergebnis der Bundestagswahl sei nicht relevant. Nach dem Wahlkonzept des Antragsgegners werde die Antragstellerin in verschiedenen anderen Formaten vorkommen.

Bei der Landtagswahl im Jahr 2019 zum 7. Brandenburger Landtag haben 4,1 % der Wählenden für die Antragstellerin gestimmt (26,2 % SPD, 15,6 % CDU, 10,7 % Die Linke, 23,5 % AfD, 10,8 % Bündnis 90/Grüne, 5 % BVB/Freie Wähler (https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/BBHeft_derivate_00020261/SB_B07-02-03_2019j05_BB.pdf - zuletzt recherchiert am 3. September 2024). Die BVB/Freie Wähler hatte nicht die gesamte Legislaturperiode einen Fraktionsstatus im Landtag. Diesen hat sie verloren, nachdem einer ihrer zunächst fünf Abgeordneten zur Fraktion der AfD gewechselt ist (vgl. Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Beschluss vom 15. Dezember 2023 – 16/23 EA –, juris)

Bei der Landtagswahl im Jahr 2014 zum 6. Brandenburger Landtag haben 1,5 % der Wählenden für die Antragstellerin gestimmt. Bei der Wahl im Jahr 2014 wurden Vertreter der Parteien SPD, Die Linke, CDU und BVB/Freie Wähler direkt in den Landtag gewählt (https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/BBHeft_derivate_00005974/SB_B07-02-03_2014j05_BBa.pdf - zuletzt recherchiert am 3. September 2024). Die BVB/Freie Wähler stellten damit Vertreter in dem 6. und 7. Brandenburger Landtag.

Die Antragstellerin war (lediglich) im ersten und im fünften Landtag des Landes Brandenburgs vertreten. Der den Antrag stellende Landesverband wurde 1990 gegründet. In Brandenburg verfügt er nach den Angaben der Antragstellerin über 17 Kreisverbände und etwa 1.500 Mitglieder.

Nach dem Wahlrecht des Landes Brandenburgs werden bei der Verteilung der Sitze auf die Landeslisten nur Parteien, politische Vereinigungen und Listenvereinigungen berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten oder mindestens in einem Wahlkreis einen Sitz errungen haben (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg (Brandenburgisches Landeswahlgesetz - BbgLWahlG).

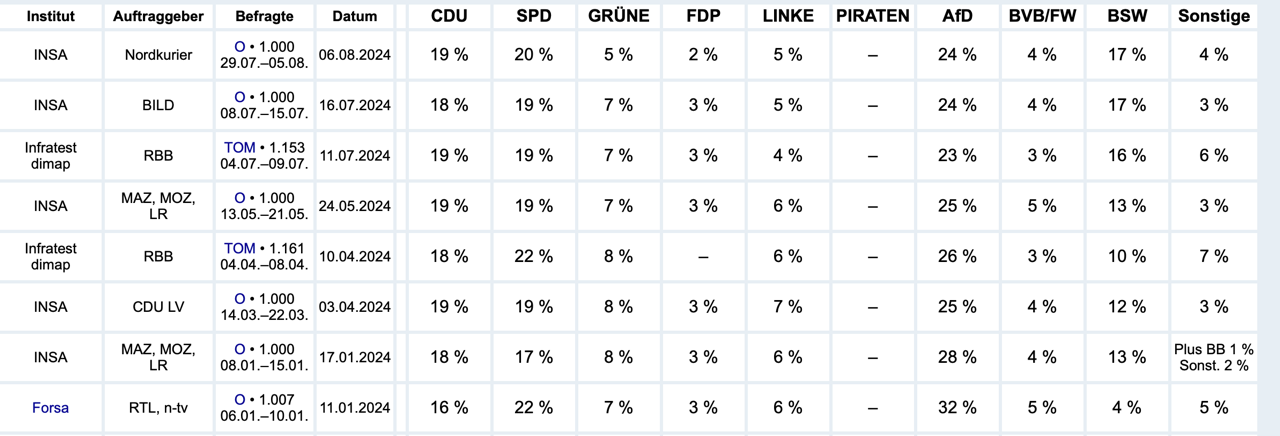

Die Umfragen zur Landtagswahl in Brandenburg seit Jahresbeginn für die unterschiedlichen Parteien zur Landtagswahl sind wie folgt wiederzugeben:

(vgl. Sonntagsfrage – Brandenburg (Wahlumfrage, Wahlumfragen) (https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/brandenburg.htm - zuletzt recherchiert am 3. September 2024)

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 haben im Bundesland Brandenburg 3,2 % der Wählenden für die Antragstellerin gestimmt (https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/ergebnisse/bund-99/land-12.html - zuletzt recherchiert am 3. September 2024). Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September 2024 haben 0,9 % (Sachsen - Wahlergebnisse - Wahlen - https://wahlen.sachsen.de/landtagswahl-2024-wahlergebnisse.php - zuletzt recherchiert am 3. September 2024) und 1,1 % (Thüringen - https://wahlen.thueringen.de/datenbank/wahl1/wahl.asp?wahlart=LW&wJahr=2024&zeigeErg=Land - zuletzt recherchiert am 3. September 2024) der Wählenden für die dortigen Vertreter der jeweiligen Landesverbände der Antragstellerin gestimmt.

Am 23. August 2024 hat die Antragstellerin den vorliegenden Antrag gestellt. Ihr sei die Teilnahme an der Sendung zu gestatten. Der Antragsgegner berücksichtige nicht, dass selbst die Umfrageinstitute bei den Umfragen von einer Schwankungsbreite von zwei bis drei Prozentpunkten ausgingen. Außerdem trage die Antragstellerin deutschlandweit zur politischen Willensbildung bei. Sie sei von hoher bundespolitischer Bedeutung. Es sei zu erwarten, dass in der TV-Debatte bundespolitische Themen behandelt würden. Es stelle eine Wettbewerbsverzerrung dar, wenn die anderen beiden Parteien, die der Bundesregierung angehörten, bundespolitische Themen erklären könnten, die Antragstellerin aber nicht ihre Sicht darstellen könne. Bei der Ermittlung der Bedeutung einer Partei bei einer anstehenden Wahl sei nicht schematisch auf die Ergebnisse der vorhergehenden Wahl anzuknüpfen. Vielmehr sei die Gesamtsituation zu würdigen. Die Bedeutung einer Partei ergebe sich auch aus Aspekten wie der Dauer ihres Bestehens, der Zahl ihrer Mitglieder, dem Umfang ihrer Organisation sowie dem Gewicht ihrer parlamentarischen Vertretung oder ihrer Regierungsbeteiligung in Bund und Ländern. Die Verankerung der Antragstellerin im Land Brandenburg weise keine nennenswerten Unterschiede zu der eingeladenen Vereinigung BVB/Freie Wähler auf, welche auch nicht mehr in Fraktionsstärke im aktuellen Brandenburger Landtag vertreten sei. Soweit der Antragsgegner allein auf Meinungsumfragen abstelle, sei dies ermessensfehlerhaft. Meinungsumfragen hätten auch nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Auch blende der Antragsgegner die bundespolitische Bedeutung der Antragstellerin bzw. ihres Bundesverbandes aus und verkenne, dass die Antragstellerin bei der letzten Bundestagswahl 9,3 % der Zweitstimmen in Brandenburg bekommen habe. Schließlich basiere der Ausschluss der Antragstellerin nicht auf einem schlüssigen journalistischen Konzept und berücksichtige auch nicht die Nähe der Sendung zum Wahltermin. Die zeitliche Nähe des geplanten Sendungstermins zur Wahl verleihe dem Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien ein noch größeres Gewicht. Eine kurz vor der Wahl ausgestrahlte Wahlsendung ohne Beteiligung einer wahlwerbenden Partei wirke sich in besonderer Weise zu Lasten von deren Wahlchancen aus, weil es dieser dann nicht mehr möglich sei, im Rahmen anderer Wahlsendungen zu dieser zentralen Diskussionsveranstaltung Stellung zu nehmen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, den Spitzenkandidaten der Antragstellerin für die am 22. September 2024 stattfindende Brandenburger Landtagswahl zu der für den 17. September 2024 geplanten Sendung „ – Ihre Wahl: Der Kandidatencheck“ einzuladen und an der dortigen Diskussion teilnehmen zu lassen,

hilfsweise dem Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung aufzugeben, über die Einladung und Teilnahme des Spitzenkandidaten der Antragstellerin an der Sendung – Ihre Wahl: Der Kandidatencheck“ unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts bis spätestens bis zum 10. September 2024 neu zu entscheiden.

Der Antragsgegner beantragt,

die Anträge abzulehnen.

Der Antragsgegner lade zu der Sendung die Spitzenkandidaten der Parteien ein, die in der vergangenen Wahlperiode als Teil des Landtags die Geschicke des Landes Brandenburg gelenkt haben und/oder eine belegbare Chance hätte, dies in der nächsten Periode zu tun. Dies seien die Parteien, die eine realistische Chance hätten, in Fraktionsstärke in den Landtag einzuziehen. Danach sei die Antragstellerin nicht einzuladen. Die Kriterien seien auch sachgerecht. Die vergangene Legislaturperiode werde auch einbezogen, weil beispielsweise Wahlversprechen an der vergangenen Legislatur zu bemessen seien. Auch bestünde nach dem Sendungskonzept die Möglichkeit, dass die Kandidaten mit Fragen aus der Bevölkerung konfrontiert werden sollen, welche sich sowohl retrospektiv auf die vergangene als auch auf die kommende Legislatur richten könnten. Das Überwinden der 5%-Hürde als Grund, warum eine Partei zum Kandidatencheck eingeladen werde, sei ein für das Publikum bekanntes, nachvollziehbares und transparentes Kriterium und aus der redaktionellen Sicht des Antragsgegners von hervorgehobener Bedeutung. In keiner Umfrage der letzten 16 Monate habe die Antragstellerin einen Wert erreichen können, der den Einzug in den Landtag in den Bereich des Realistischen gebracht hätte. Nach der jüngsten Umfrage stehe sie bei 2 %. Vor rund 15 Jahren habe sie zuletzt in den Landtag einziehen können. Auch läge die Schwankungsbreite bei Umfragen im Bereich der Umfragewerte der Antragstellerin lediglich bei etwa einem Prozent. Der Antragsgegner verfüge zudem über ein ausgewogenes Gesamtkonzept zur Repräsentanz der politischen Parteien und Vereinigungen, die bei der Landtagswahl in Brandenburg mit einer Landesliste antreten. Es gebe neben der streitgegenständlichen Sendung weitere Sendungen, welche auch jene Parteien umfassten, die nicht im Rahmen der streitgegenständlichen Sendung Sendezeit erhielten. So würden etwa in der Sendung „rbb24 Brandenburg aktuell“ die Parteien, die nicht zu der streitgegenständlichen Sendung eingeladen wurden, vorgestellt werden. Auch gebe es für die Parteien, die nicht eingeladen würden, das Format „Wahlstand“, und auch Beiträge, die sich insbesondere mit den Herausforderungen der kleinen Parteien beschäftigten. Auch sei im Programm des Antragsgegners beispielsweise über den Wahlkampfauftakt der Antragstellerin ausführlich berichtet worden. Die an der bundespolitischen Bedeutung orientierte Argumentation des Antragsstellers würde nach Ansicht des Antragsgegners dazu führen, dass in allen Landeswahlen und deren Vorwahlberichterstattung bundespolitisch erfolgreiche Parteien überrepräsentiert wären. Außerdem würden Parteien, die in manchen Bundesländern großen Erfolg hätten, nicht jedoch in dem in Rede stehenden Bundesland, mit einer solch pauschalen Begründung eine Gleichbehandlung zu Parteien erlangen, die tatsächlich dort eine größere Bedeutung hätten. Es sei daher erforderlich, spezifisch auf die ganz konkrete Wahl bei der Betrachtung der Bedeutung einer Partei abzustellen, vor allem unter Berücksichtigung des redaktionellen Fokus der geplanten Sendung, zumal nach der redaktionellen Konzeption der streitgegenständlichen Sendung vorrangig Themen der Landespolitik und weniger bundesweite behandelt Themen werden sollen. Eine gerichtliche Verpflichtung des Antragsgegners zur Einladung zu einer konkreten Sendung würde damit einen ungerechtfertigten Verstoß gegen die Programmfreiheit des Antragsgegners darstellen.

Ergänzend wird insbesondere bezüglich der Gesamtwahlkonzeption des Antragsgegners auf die entsprechenden Unterlagen in der Gerichtsakte verwiesen.

II.

Der Antrag ist unbegründet.

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sind einstweilige Anordnungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen nötig erscheint, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen erforderlich ist. Der Erlass einer Regelungsanordnung ist mithin geboten, wenn ein Antragsteller die maßgeblichen Tatsachen glaubhaft gemacht hat (§ 123 Abs. 3 VwGO in Verbindung mit den §§ 920, 294 der Zivilprozessordnung - ZPO -) und / oder diese vom Gericht im Wege der Amtsermittlung (§ 86 Abs. l VwGO) festgestellt werden können, aus denen sich ein Rechtsanspruch gegenüber dem Antragsgegner auf die begehrte Rechtsfolge ergibt (Anordnungsanspruch), und wenn der Erlass der einstweiligen Anordnung nötig erscheint (Anordnungsgrund). Ein Anordnungsgrund ist dann gegeben, wenn es im konkreten Einzelfall unzumutbar erscheint, einen Antragsteller auf den rechtskräftigen Abschluss eines Hauptsacheverfahrens zu verweisen, mithin eine besondere Dringlichkeit für den Erlass der einstweiligen Anordnung besteht.

Die Antragstellerin hat zwar im Hinblick auf den Hauptsacheantrag einen Anordnungsgrund, nicht aber einen Anordnungsanspruch glaubhaft gemacht; sie hat damit keinen Anspruch auf Teilnahme an der am 17. September 2024 geplanten Fernsehsendung des Antragsgegners.

Die Entscheidung darüber, welche Parteien an einer redaktionell gestalteten Wahlsendung einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt beteiligt werden, steht nicht im freien Belieben der Rundfunkanstalt. Auch wenn eine solche Entscheidung grundsätzlich unter dem Schutz der Rundfunkfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz - GG) steht, hat sie dem - gleichfalls verfassungsrechtlich (Art. 21 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG) geschützten - Recht der Parteien auf Chancengleichheit im Wahlkampf Rechnung zu tragen. Das Gebot der Chancengleichheit verlangt freilich nicht die formale Gleichbehandlung aller Parteien, die sich zur Wahl stellen, sondern lässt Raum dafür, der unterschiedlichen politischen Bedeutung der Parteien in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind bei der Auswahl des Teilnehmerkreises auch bei redaktionellen Sendungen über das Willkürverbot hinaus zusätzlich Beschränkungen durch das so genannte Prinzip der abgestuften Chancengleichheit ausgesetzt. Zwischen der Rundfunkfreiheit einerseits und dem Recht auf Chancengleichheit der Parteien andererseits ist ein Ausgleich im Wege der praktischen Konkordanz in der Weise herzustellen, dass beide Rechtspositionen zu möglichst optimaler Wirksamkeit gelangen können (vgl. Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Beschluss vom 20. Mai 2003 – 1 B 201/03 –, Rn. 5 f., juris; VG Köln, Beschluss vom 29. Mai 2024 – 6 L 928/24 –, Rn. 12 - 13, juris; VG Potsdam, Beschluss vom 27. August 1999 zu 5 L 911/99 – darauf folgend OVG Brandenburg, Beschluss vom 31. August 1999 zu 1 B 111/99 – auch in einem die Antragstellerin betreffenden Verfahren).

Obwohl redaktionell gestaltete Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu Wahlen keine öffentlichen Leistungen im Sinne § 5 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die politischen Parteien (PartG) darstellen, haben die Rundfunkanstalten die Parteien nach dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit entsprechend ihrer Bedeutung (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 2 PartG) zu berücksichtigen, die sich insbesondere auch nach den Ergebnissen vorangegangener Wahlen zu Volksvertretungen bemisst (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 3 PartG). Voraussetzung ist ein redaktionelles Gesamtkonzept, das dafür Sorge trägt, den von der konkreten Sendung ausgeschlossenen Parteien auf andere Weise hinreichende Publizität zu verschaffen, so dass auch den Parteien, die bisher nicht im Parlament vertreten waren, sich aber gleichwohl nicht nur gelegentlich am politischen Leben beteiligt haben, noch hinreichend Gelegenheit verbleibt, die Wähler zu erreichen (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 25. Mai 2023 – OVG 3 B 43/21 –, Rn. 20, juris). Auch kann auf das Kriterium der Erfolgsaussichten bei den bevorstehenden Wahlen maßgeblich abgestellt werden (vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 5. Juni 2024 – 13 B 494/24 –, Rn. 25 - 26, juris m. w. N.). Ein gewichtiges Indiz für die Bedeutung einer Partei ist ihr Abschneiden bei den vorangegangenen Wahlen. Auch weitere Kriterien wie etwa die Mitgliederzahl einer Partei sind zu berücksichtigen (vgl. Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Beschluss vom 18. September 1991 – 1 B 53/91 –, Rn. 17 - 19, juris).

Der Antragsgegner ist damit grundsätzlich nicht gehindert, eine redaktionell gestaltete Wahlsendung durchzuführen, an der nur bestimmte Spitzenkandidaten teilnehmen. Sie ist nicht verpflichtet, stets Vertreter aller zur Wahl zugelassenen Parteien und Vereinigungen zu einer derartigen Sendung einzuladen. Eine solche Beteiligung aller ist weder durch den Grundsatz der Chancengleichheit der Antragstellerin geboten noch würde sie dem redaktionellen Gestaltungsspielraum der Antragsgegnerin gerecht. Der Antragsgegner muss seine Sendung in redaktioneller Freiheit so gestalten können, dass er eine möglichst große Zahl von mehr oder weniger politisch interessierten Zuschauern erreicht und diesen in begrenzter Zeit möglichst viele wahlrelevante Informationen vermittelt. Dies setzt eine Begrenzung des Formats, eine auf das Wesentliche konzentrierte und um Spannung bemühte Darstellung voraus. Dabei muss auch die bisher zu Tage getretene unterschiedliche Relevanz der einzelnen Parteien deutlich werden können. Eine Beschränkung des Teilnehmerkreises kann daher sowohl durch die unterschiedliche politische Bedeutung der miteinander konkurrierenden Parteien als auch durch konzeptionelle Überlegungen der Programmgestaltung gerechtfertigt sein (vgl. Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Beschluss vom 20. Mai 2003 – 1 B 201/03 –, Rn. 8 – 9).

Voraussetzung für die Zulässigkeit einer solchen Beschränkung ist, dass ein über die betroffene Sendung hinausweisendes redaktionelles Gesamtkonzept vorliegt, das dafür Sorge trägt, den von der konkreten Sendung ausgeschlossenen Parteien auf andere Weise hinreichend Publizität zu verschaffen. Diese ist nur dann gewährleistet, wenn jedenfalls den Parteien, die zwar bisher nicht im Parlament vertreten waren, sich aber gleichwohl nicht nur gelegentlich am politischen Leben beteiligt haben, sowohl quantitativ als auch inhaltlich und zeitlich noch Gelegenheit verbleibt, den Wähler zu erreichen (Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen, Beschluss vom 20. Mai 2003 – 1 B 201/03 –, Rn. 8 - 10, juris). Wenn eine Partei danach nicht als Teilnehmerin einer konkreten Sendung zu berücksichtigen ist, ist ihrem Anspruch auf Chancengleichheit nur dann Genüge getan, wenn sie im Gesamtprogramm der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten - auch und gerade unter Einbeziehung der konkreten Sendung - insgesamt entsprechend ihrer Bedeutung angemessen berücksichtigt wird (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 15. August 2002 – 8 B 1444/02 –, Rn. 45, juris). Je näher eine Wahl rückt und je „heißer” der Wahlkampf wird, umso größere Zurückhaltung erfordert die Chancengleichheit bei Sendungen mit wahlwerbendem Effekt und umso weniger erlaubt sie die Berufung auf die allgemeine Ausgewogenheit des Programms. Aber selbst hierbei ist die Rundfunkfreiheit nicht durch einen streng formalen Gleichbehandlungszwang eingeschränkt. Vielmehr räumt das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit einen Spielraum für redaktionelle Gestaltungsmöglichkeiten ein (VGH München, Beschluss vom 8. Oktober 1990 – 25 VE 90.2929 - NVwZ 1991, 581, beck-online).

Gemessen an diesen Maßstäben ist es nicht zu beanstanden, dass der Antragsgegner zwar jeweils einen Vertreter von AfD, BSW, Bündnis 90/Die Grünen, BVB/Freie Wähler, CDU, Die Linke und SPD, aber nicht den Spitzenkandidaten der Antragstellerin für die Landtagswahl in Brandenburg 2024 zu der Sendung „– Ihre Wahl: Der Kandidatencheck“ eingeladen hat. Die Bestimmung und Begrenzung des Teilnehmerkreises beruht auf einem schlüssigen journalistischen Konzept, das mit dem Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit im Einklang steht.

Nach dem Sendungskonzept des Antragsgegners werden diejenigen Spitzenkandidaten der Parteien zu der Sendung eingeladen, die entweder eine realistische Chance haben, in Fraktionsstärke in das Landesparlament einzuziehen und / oder die Spitzenkandidaten jener Parteien, die das politische Geschehen im brandenburgischen Landtag in der zu Ende gehenden Wahlperiode mitgestaltet haben. Dieses Konzept begegnet im hier zu beurteilenden Einzelfall mit Blick auf den Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit keine durchgreifenden Bedenken. Dabei ist zunächst festzuhalten, dass es nach diesem Grundsatz geboten ist, Parteien in redaktionellen Sendungen vor Wahlen entsprechend ihrer Bedeutung zu berücksichtigen, und dass hinsichtlich der Bedeutung einer Partei vor allem auf das letzte Wahlergebnis - insbesondere gleichartiger Wahlen - abzustellen ist und die Antragstellerin nach den zurückliegenden beiden Landtagswahlen nicht im Brandenburger Landtag vertreten war. Auch das weitere prognostische Element begegnet keinen durchgreifenden rechtlichen Bedenken, zumal die Antragstellerin in keiner der acht in diesem Jahr durchgeführten Umfragen mehr als 3 Prozent erreicht hat und der Trend in eine andere Richtung weist. Auch die die Antragstellerin betreffenden Umfragewerten sind zwar mit statistischen Ungenauigkeiten belegt. Diese bewegen sich aber bei den Werten der Antragstellerin eher im Bereich von einem Prozent und sind auch im Hinblick auf die Anzahl der durchgeführten Umfragen als nicht sehr groß zu bewerten. Auch wenn sich diese Ungenauigkeiten zugunsten der Antragstellerin auswirken, würde sie nicht auf fünf Prozent der abgegebenen Stimmen kommen und damit auch dann nicht in Fraktionsstärke in den Brandenburger Landtag einziehen.

Auch aus der bundespolitischen Bedeutung und der landespolitischen Verankerung der Antragstellerin ergibt sich keine derartige Bedeutung für die anstehende Landtagswahl, die zwingend zu einer Teilnahme der Antragstellerin führen würde. Dabei verkennt die Kammer nicht, dass das Brandenburger Landesrecht anderswo Privilegien für im Bundestag vertretene Parteien vorsieht (vgl. bspw. § 22 Abs. 5 Nr. 5 des Wahlgesetzes für den Landtag Brandenburg – BbgLWahlG), und auch nicht, dass der Eingriff in die Rundfunkfreiheit des Antragsgegners nicht so intensiv wäre, da der Antragsgegner bereits Vertreter von sieben Parteien eingeladen hat und dabei ein weiterer Teilnehmer nicht derart schwer ins Gewicht fallen würde, wie etwa wenn er ein Duell von lediglich zwei Kandidaten geplant hätte (vgl dazu BVerfG, einstweilige Anordnung vom 10. Mai 1990 – 1 BvR 559/90 –, BVerfGE 82, 54-59, Rn. 12, juris). Unabhängig von der von der Antragstellerin dargestellten Organisationsstruktur und ihrer bundespolitischen Bedeutung ist sie im aktuellen Landtag nicht vertreten. Unabhängig von ihrer Struktur und Bedeutung sind ihre statistischen Chancen, in Fraktionsstärke im nächsten Brandenburger Landtag vertreten zu sein, zudem sehr gering. Auch kann die bundespolitische Bedeutung der Antragstellerin nicht dazu führen, dass sie bei der anstehenden Landeswahl und deren Vorwahlberichterstattung im Vergleich zu anderen Parteien, die tatsächlich in Brandenburg eine größere Bedeutung haben, überrepräsentiert wäre. Daher sieht die Kammer keinen Verstoß gegen den Grundsatz der abgestuften Chancengleichheit, wenn der Antragsgegner bei der Betrachtung der Bedeutung einer Partei primär auf die ganz konkrete Wahl abstellt.

Nach der Überzeugung der Kammer kommt die Antragstellerin – entsprechend ihrer Bedeutung – hinreichend im Programm des Antragsgegners vor. Auch unter Berücksichtigung, dass die streitgegenständliche Sendung wenige Tage vor dem Wahltermin ausgestrahlt wird, ergibt sich dies insbesondere aus den Ausführungen des Antragsgegners im Hinblick auf das Interviewformat „am - Wahlstand“, in welchen ein Vertreter der Antragstellerin knapp zwei Wochen vor der Landtagswahl während der zuschauerstärksten Sendezeit des Antragsgegners und in der nach Angaben des Antragsgegners reichweitenstärksten Fernsehnachrichtensendung für Brandenburg im Rahmen eines etwa dreiminütigen Fernsehbeitrags die Möglichkeit eingeräumt bekommt, seine Partei und deren Wahlprogramm vorzustellen. Die Kammer verkennt weiter nicht, dass es sich bei der hier streitgegenständlichen Sendung, die kurz vor der Wahl ausgestrahlt wird, um den Höhepunkt der auf die Wahl bezogenen Sendungen des Antragsgegners handelt. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dürfte die Antragstellerin dann wohl kaum noch Gelegenheit haben, auf die Äußerungen der eingeladenen Parteivertreter zu reagieren und mit eigenen Positionen noch Aufmerksamkeit zu finden. Allerdings wird die Antragstellerin nach dem redaktionellen Gesamtkonzept zu diesem Zeitpunkt bereits in mehreren unterschiedlichen Formaten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Gelegenheiten gehabt haben, sich mit den anderen Parteien auseinanderzusetzen, ihre eigenen Positionen zu vermitteln und auf sich aufmerksam zu machen. Vor diesem Hintergrund muss der Antragstellerin zur Kompensation ihres Ausschlusses von der hier betroffenen Sendung und im Hinblick auf ihre konkrete Bedeutung in den Brandenburger Landespolitik nicht das letzte Wort in den Wahlsendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eingeräumt werden.

Die Antragstellerin hat auch hinsichtlich ihres Hilfsantrags, dem Antragsgegner aufzugeben, über den auf Einladung und Teilnahme eines Vertreters seiner Partei an der Sendung „– Ihre Wahl: Der Kandidatencheck“ gerichteten Antrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden, einen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft gemacht. Auch dieser Anspruch scheitert daran, dass der Antragsgegner die beantragte Einladung und Teilnahme eines Vertreters der Antragstellerin bereits ermessensfehlerfrei abgelehnt hat. Der der Antragstellerin zustehende Anspruch auf ermessensfehlerfreie Bescheidung ist damit erfüllt.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, 52 Abs. 2 GKG. Der Streitwert ist vorliegend nicht zu halbieren. Denn das Verfahren hat keine bloß vorläufige Regelung zum Gegenstand, sondern ist auf die Vorwegnahme der Hauptsache gerichtet (Ziffer 1.5 Satz 2 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit).

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen den Beschluss zu 1. steht den Beteiligten die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht zu. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Potsdam, Friedrich-Ebert-Straße 32, 14469 Potsdam, innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen.

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin, einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe.

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch nach § 67 Abs. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung zugelassene Bevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde.

Gegen den Beschluss zu 2. ist die Beschwerde zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,- € übersteigt oder die Beschwerde wegen grundsätzlicher Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zugelassen wird. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Potsdam innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, einzulegen; der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht.