Entscheidung 9 UF 17/09

Metadaten

| Gericht | OLG Brandenburg 1. Senat für Familiensachen | Entscheidungsdatum | 25.03.2010 | |

|---|---|---|---|---|

| Aktenzeichen | 9 UF 17/09 | ECLI | ||

| Dokumententyp | Urteil | Verfahrensgang | - | |

| Normen | ||||

Tenor

-

1. Unter Zurückweisung der Berufung des Beklagten wird das am 10. Dezember 2008 verkündete Urteil des Amtsgerichts Cottbus – 51 F 265/07 – teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin Kindesunterhalt wie folgt zu zahlen:

für das minderjährige Kind J… L…, geboren am …. September 1993, Unterhalt jeweils monatlich im Voraus,

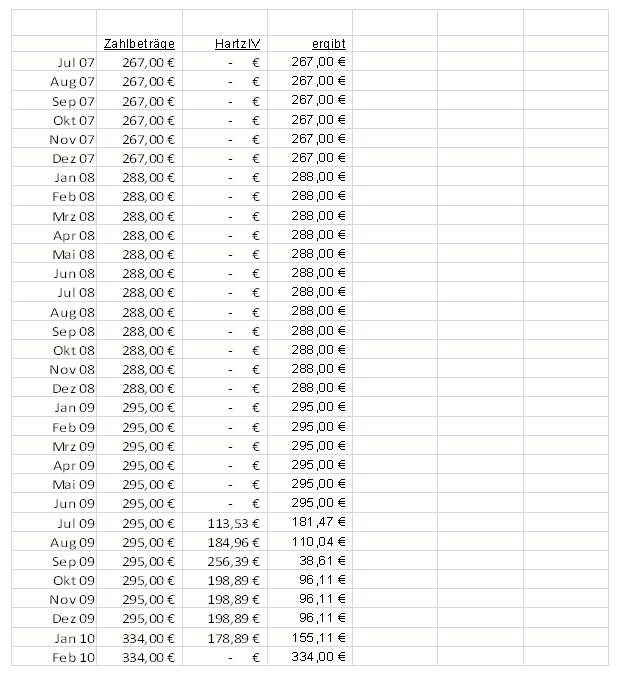

- ab 1. Juli 2007 bis 31. Dezember 2007 von jeweils monatlich 267,00 €,

- ab 1. Januar 2008 bis 30. Juni 2009 von jeweils monatlich 288,00 €,

- für Juli 2009 181,47 €,

- für August 2009 110,04 €,

- für September 2009 38,61 €, - für die Zeit vom 1. Oktober 2009 bis einschließlich 31. Dezember 2009 monatlich 96,11 €,

- für Januar 2010 155,11 € sowie

- ab dem 1. Februar 2010 monatlich laufend 288,00 €;

für das minderjährige Kind D… L…, geboren am …. Juli 2000, Unterhalt jeweils monatlich im Voraus ab dem 1. Februar 2010 in Höhe von monatlich laufend 245,00 €.

2. Die Kosten des Rechtsstreits trägt der Beklagte.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4. Der Wert des Berufungsverfahrens beträgt 6.846 €.

Gründe

-

I.

Die Parteien streiten um den Mindestunterhalt für ihre gemeinsamen, durch die Klägerin in gesetzlicher Prozessstandschaft vertretenen Kinder J… L…, geboren am … September 1993

D… L…, geboren am … Juli 2000

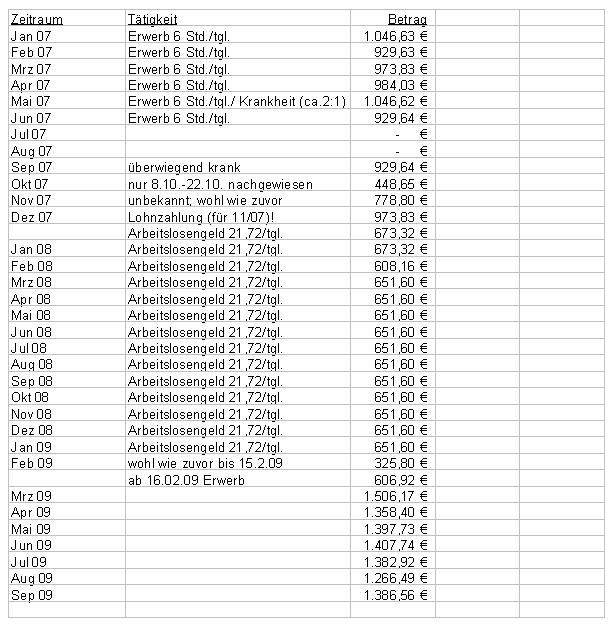

Die Parteien waren miteinander verheiratet. Sie lebten seit Januar 2004 voneinander getrennt. Das Scheidungsverfahren war beim Amtsgericht Cottbus seit September 2007 rechtshängig, die Ehe ist mittlerweile rechtskräftig geschieden. Die Parteien sind hälftige Miteigentümer des vormaligen Familienheims, eines mit einem älteren Einfamilienhaus bebauten Grundstückes, gelegen in G…, …dorfer Str. 5. Die Trennung der Parteien erfolgte durch den Auszug des Beklagten aus der vormaligen Familienwohnung. Mittlerweile ist auch die Klägerin ausgezogen. Seit der Trennung werden die gemeinsamen Kinder von der Klägerin betreut und versorgt. Die Klägerin hat für den Sohn D… vom Jugendamt Unterhaltsvorauszahlungen erhalten. Ab dem 01. Juli 2009 hat die Klägerin für sich und die beiden Kinder Leistungen nach dem SGB II erhalten. Der Beklagte ist gelernter Lagerfacharbeiter. Zu Zeiten der DDR war er in der Nationalen Volksarmee tätig. Später war er sodann beim Bundesgrenzschutz beschäftigt und erzielte dort im Schichtbetrieb ein monatliches Nettoeinkommen von rund 1.200 €. Im März 2004 kündigte er die Tätigkeit. Anschließend war er zunächst arbeitslos. Im Februar 2005 begann er für 6 Stunden täglich als Hilfsarbeiter in der Chirurgiebranche. Das Arbeitsverhältnis wurde ordentlich zum August 2007 durch seinen Arbeitgeber gekündigt. Gleichwohl erhielt der Beklagte noch im September 2007 und für November 2007 Lohn ausbezahlt. Im Oktober 2007 erhielt er vom 8. bis 22. des Monats Krankengeld. Ab Dezember 2007 erhielt der Beklagte zunächst Arbeitslosengeld. Etwa im März 2008 nahm er eine von der Agentur für Arbeit angebotene berufliche Weiterbildung als Sicherheitsfachkraft wahr, die er im Oktober 2008 erfolgreich abschloss. Eine bereits zuvor versuchte Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess mittels des sog. Hamburger Modells misslang. Anschließend bezog der Beklagte erneut Arbeitslosengeld. Seit Mitte Februar 2009 ist er wieder erwerbstätig, nun mehr bei einer Wachschutzfirma. Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der Beklagte müsse sich fiktiv ein solch hohes Einkommen zurechnen lassen, dass er die geltend gemachten Mindestunterhaltsansprüche befriedigen könne. Er habe mutwillig seine Anstellung beim Bundesgrenzschutz in 2004 gekündigt. Jedenfalls sei es ihm möglich, ein ausreichend hohes Einkommen zu verdienen. Daher sei er auch nicht berechtigt gewesen, die Fortbildungsmaßnahme abzuleisten. Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, folgende Unterhaltsbeträge zu zahlen: 1. zugunsten des Sohnes J… L… ab 1. Juli 2007 monatlich 267 € und ab 1. Januar 2008 den Mindestunterhalt in Höhe von monatlich 288 € unter Anrechnung des hälftigen Kindergeldes; 2. zugunsten des Sohnes D… L… ab Rechtskraft der Entscheidung den Mindestunterhalt in Höhe von monatlich 245 € unter Anrechnung des hälftigen Kindergeldes. Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er hat behauptet, seine Festanstellung in 2004 wegen körperlicher und psychischer Probleme gekündigt zu haben. Er habe sich bereits seit längerem in ärztlicher Behandlung befunden, insbesondere aufgrund Depressionen. Angesichts seiner Vorbildung habe er danach auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen können, nachdem ihm durch seinen Arbeitgeber in 2007 gekündigt worden sei. Eine über 6 Stunden tägliche Arbeit hinausgehende Arbeit sei ihm jedenfalls zu dieser Zeit nicht möglich gewesen, da er weiterhin gesundheitliche Probleme gehabt habe. Auch unter Beachtung seiner aktuellen Einkünfte könne er den geforderten Unterhalt nicht zahlen. Mit dem am 10. Dezember 2008 verkündeten Urteil hat das Amtsgericht den Beklagten antragsgemäß verurteilt und in seiner Begründung dem Beklagten insbesondere einen Verstoß gegen die ihn treffenden Erwerbsobliegenheiten vorgehalten. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er in Wiederholung und Vertiefung seines erstinstanzlichen Vorbringens weiterhin davon ausgeht, in tatsächlicher Hinsicht zur Zahlung der geltend gemachten Beträge nicht leistungsfähig zu sein und keinen Erwerbsobliegenheitsverstoß begangen zu haben, jedenfalls kein ausreichend hohes Einkommen verdienen zu können. Der Beklagte beantragt, in Abänderung der angefochtenen Entscheidung die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt aufgrund der an den Sohn J… von Juli 2009 bis Dezember 2009 gezahlter Leistungen nach dem SGB II in teilweiser Änderung ihrer Klage die Zahlung eines Unterhalts - für Juli 2009 von 181,47 €,

- für August 2009 von 110,04 €,

- für September 2009 von 38,61 €,

- für die Zeit vom 1. Oktober 2009 bis einschließlich 31. Dezember 2009 monatlich 96,11 €,

- für Januar 2010 von 155,11 €

Im Übrigen beantragt sie in Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens, die Berufung zurückzuweisen. II.

Die in zulässiger Weise eingelegte Berufung des Beklagten bleibt ohne Erfolg. Dies gilt auch, soweit der Tenor den geänderten Anträgen der Klägerin anzupassen war, da insoweit allein die Zeit nach Erlass der erstinstanzlichen Entscheidung aufgrund eingetretener verfahrensrechtlicher und tatsächlicher Änderungen betroffen ist. Die durch den Senat im Tenor ausgesprochenen Änderungen der erstinstanzlichen Entscheidung betreffs des Unterhalts für den Sohn J… beruhen auf den nach Erlass der angefochtenen Entscheidung begonnenen Zahlungen von Leistungen nach dem SGB II für diesen Sohn. Für das Kind D… war die Entscheidung zu ändern, weil die Klägerin für dieses Kind erst ab Rechtskraft der Entscheidung und deshalb unter Beachtung des Zeitablaufes in der Rechtsmittelinstanz nunmehr für die Zeit ab 1. Februar 2010 Unterhalt begehrt hat. 1. Dem Kind J… steht ab Juli 2007 ein Unterhaltsanspruch gemäß §§ 1601 ff., 1612 a, 1612 b BGB in Höhe des vollen Mindestunterhalts nach der Altersstufe 3 bzw. in Höhe der geltend gemachten Beträge gegen den Beklagten zu, wobei für die Zeit ab Januar 2008 darauf das hälftige Kindergeld anzurechnen ist. Für die Zeit von Juli 2009 bis Januar 2010 ist zudem zu beachten, dass auf Grund der Gewährung von Sozialleistungen ( Hartz IV ) die Klägerin lediglich noch einen Unterhaltsanspruch im Umfange der um die gezahlten Sozialleistungen reduzierten Mindestunterhaltsbeträge geltend gemacht hat.

Sofern für die Zeit ab Januar 2009 bis Juni 2009 bzw. ab Februar 2010 Unterhaltsansprüche von 295 € bzw. 334 € sich ergeben, ist zu berücksichtigen, dass im angefochtenen Urteil allein ein bezifferter, bereits um das hälftige Kindergeld reduzierter Mindestunterhalt von zuletzt 288 € zuerkannt war. Eine Verböserung zu Lasten des Beklagten scheidet aus. 2. Dem Kind D… steht ab Februar 2010 gegen den Beklagten ein Unterhaltsanspruch gemäß §§ 1601 ff., 1612 a, 1612 b BGB in Höhe des vollen Mindestunterhalts nach der Altersstufe 2 abzgl. des hälftigen Kindergeldes, daher von 272 € (Zahlbetrag) zu. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass im angefochtenen Urteil allein ein bezifferter, bereits um das hälftige Kindergeld reduzierter Mindestunterhalt von 245 € zuerkannt war. 3. Für diese Unterhaltsansprüche ist der Beklagte als leistungsfähig gem. § 1603 Abs. 1 bzw. Abs. 2 BGB zu behandeln. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Beklagte für seine mangelnde Leistungsfähigkeit angesichts des streitgegenständlichen Mindestunterhalts die vollständige Darlegungs- und Beweislast trägt. Für seine die Sicherung des Regelbetrages nach der RegelbetragsVO (bis Dezember 2007) bzw. des Mindestunterhaltes nach § 1612a BGB in der ab dem 01.01.2008 geltenden Fassung betreffende Leistungsunfähigkeit ist der Unterhaltspflichtige in vollem Umfange darlegungs- und beweisbelastet (BGH FamRZ 2002, 536 ff; st. Rspr. des Senats, Brandenburgisches OLG FamRZ 2008, 2304 m.w.N. zur Senatsrechtsprechung). Dazu bedarf es der vollständigen Darlegung sowohl der eigenen Einkünfte wie auch des eigenen Vermögens durch den Unterhaltspflichtigen. Legt der Unterhaltspflichtige seine Einkünfte oder sein Vermögen im streitgegenständlichen Zeitraum nicht umfassend offen, kann er sich nicht mit Erfolg auf seine Leistungsunfähigkeit zur Zahlung des Mindestunterhalts berufen (Brandenburgisches OLG, a.a.O.). Steht aber hiernach die tatsächliche (vollständige oder teilweise) Leistungsunfähigkeit fest, muss zudem die gesteigerte Erwerbsobliegenheit des Unterhaltspflichtigen aus § 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB beachtet werden. Die für einen Unterhaltsanspruch vorausgesetzte Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten wird nicht allein durch das tatsächlich vorhandene Einkommen/Vermögen des Unterhaltsschuldners, sondern vielmehr auch durch seine Erwerbsfähigkeit bestimmt. Reichen seine tatsächlichen Einkünfte nicht aus, so trifft ihn unterhaltsrechtlich die Obliegenheit, seine Arbeitsfähigkeit in bestmöglicher Weise einzusetzen und eine mögliche Erwerbstätigkeit auszuüben (BGH FamRZ 2003, 1471, 1473). Gegenüber minderjährigen Kindern erfährt diese Verpflichtung aufgrund der Vorschrift des § 1603 Abs. 2 Satz 1 BGB eine Verschärfung dahin, dass den Unterhaltspflichtigen eine noch erheblich gesteigerte Verpflichtung zur Ausnutzung seiner Arbeitskraft trifft. Auch für seine fiktive Leistungsunfähigkeit bzw. die Einhaltung der an die gesteigerte Erwerbsobliegenheit zu stellenden Anforderungen ist der Verpflichtete in vollem Umfange darlegungs- und beweisbelastet (BGH FamRZ 2002, 536 ff; Brandenburgisches OLG NJW-RR 2009, 150). Die Zurechnung real erzielbarer Einkünfte bei einem Verstoß gegen die Erwerbsobliegenheiten ist auch verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (BVerfG FamRZ 2005, 1893; Brandenburgisches OLG FamRZ 2007, 1336 f. m.w.N.). a. Diesen strengen Anforderungen ist der Beklagte schon hinsichtlich seiner tatsächlichen Leistungsunfähigkeit nicht in vollem Umfange nachgekommen. So hat der Beklagte für die Zeit ab Juli 2007 sein Erwerbs- bzw. sonstiges laufendes Einkommen nicht ausreichend dargelegt. Die Monate Juli 2007 und August 2007 sind insoweit weder vorgetragen noch belegt worden; im Oktober 2007 ist dagegen nur der Zeitraum 8.-22. Oktober 2007 vorgetragen. Damit kann für 2007 bereits sein laufendes Einkommen nicht in vollem Umfange abschließend bestimmt werden. Soweit der Beklagte dazu ausgeführt hat, die fehlenden 2 Monate (Juli/August 2007) könnten über die Jahressummen Juli 2007 bestimmt werden (Schriftsatz vom 2. November 2009, Bl. 233 R), fehlen solche Anlagen zu dem in Bezug genommenen Schriftsatz vom 15. Februar 2008 (Bl. 39). Es ist im Übrigen nicht Aufgabe des Senats oder des Unterhaltsberechtigten, sich die notwendigen Angaben zu den Einkommensverhältnissen aus den Schriftsätzen und beigefügten Unterlagen zusammen zu suchen. Vielmehr ist es Aufgabe des dafür Darlegungsbelasteten, die notwendigen Tatsachen in übersichtlicher Form schriftsätzlich darzustellen und zu belegen. Darüber hinaus hat der Beklagte nichts zu eventuellen Einkommenssteuerrückerstattungen, die insbesondere angesichts vorhandener Krankheitszeiten bzw. Arbeitslosigkeitszeiten in 2007 naheliegen, gesagt. Dies, obgleich der Senat ihn hierauf im Rahmen der Terminsladung vom 10. September 2009 hingewiesen hat. Unabhängig davon hat der Beklagte nicht ausreichend zu der Möglichkeit der Verwertung des ihm zustehenden Vermögens vorgetragen (näher dazu vgl. unten). Dies mag hier jedoch noch dahinstehen. Selbst unter Zurückstellung all dieser Bedenken ist zunächst von der Leistungsfähigkeit des Beklagten auszugehen. Danach könnten derzeit folgende Einkünfte des Beklagten bestimmt werden:

Soweit für die Zeit vor Mitte Februar 2009 der Beklagte angesichts seines Selbstbehalts (als Erwerbstätiger 900 €, i.Ü. 770 €) nicht bzw. nicht zur vollen Zahlung des Unterhaltsanspruchs in der Lage war, muss er sich jedenfalls insoweit einen Verstoß gegen die Erwerbsobliegenheiten entgegenhalten lassen. Dies betrifft bereits die Kündigung seiner Tätigkeit beim Bundesgrenzschutz im Jahre 2004. Seine Behauptung eines krankheitsbedingten Ausfalles bzw. einer gesundheitlichen Einschränkung ist unsubstantiiert, weshalb sie unbeachtlich ist. Der Hinweis auf psychische Probleme und die weiteren in der ärztlichen – zudem nicht mit einem erkennbaren Datum versehenen - Bescheinigung der Fachärztin E… (Blatt 56) dargestellten Schmerzsymptomatiken erklären nicht, weshalb die sichere Arbeitsstelle zwingend aufgegeben werden musste. Den Beklagten entlastet damit auch nicht, dass er später nach Durchführung der Ausbildung tatsächlich eine Arbeitsstelle erhalten hat. Selbst unter erneuter Zurückstellung dieser Bedenken hat der Beklagte konkrete, nachvollziehbare Ausführungen zu seinen nach Aufgabe dieser Arbeitsstelle folgenden Erwerbsbemühungen praktisch vollständig vermissen lassen. Der Beklagte hat allein behauptet, dass er ohne eine zusätzliche Ausbildung (berufliche Qualifizierung) nicht vermittelbar sei. Konkrete Bewerbungen um eine Arbeitsstelle hat er nicht dargelegt. Damit kann nicht überprüft werden, ob er tatsächlich unvermittelbar war. Nur dann aber wäre er berechtigt gewesen, zeitweise seine Erwerbsbemühungen zugunsten einer Zusatzausbildung auszusetzen. Trotz der entsprechenden Hinweise des Senates hat der Beklagte hierzu nicht weiter vorgetragen, weshalb ihm ein in zumutbarer Weise erzielbares Einkommen fiktiv zuzurechnen ist. Anknüpfungspunkt ist dafür regelmäßig das zuvor erzielte Einkommen, hier das beim Bundesgrenzschutz bis Anfang 2004 erzielte Nettoeinkommen von rund 1.200 €. Dass der Beklagte ein derartiges Einkommen bei gehöriger Anstrengung angesichts seiner Vorbildung nicht hätte erzielen können, ist nicht erkennbar. Im Übrigen hat er in der Zeit von Januar bis Juni 2007 aus einer gering qualifizierten Erwerbstätigkeit (Hilfsarbeiter in der Chirurgiebranche) mit 6 Arbeitsstunden täglich insgesamt 5.910,38 € erzielt. Auf 8 tägliche Arbeitsstunden hochgerechnet, die der Beklagte in Erfüllung seiner gesteigerten Erwerbsobliegenheit zumindest ableisten müsste, entspricht dies einem Durchschnittseinkommen von rund 1.300 €/netto im Monat. Zuletzt spricht für die Zurechnung auch, dass er – allerdings nach Ableistung einer Zusatzausbildung – ab Februar 2009 sogar ein darüber hinausgehendes Einkommen von 1.375 € erzielt hat. Unter Beachtung eines fiktiv erzielbaren Einkommens von zumindest 1.200 € netto wäre der Beklagte aber in der Lage, die dargestellten Unterhaltsansprüche seines Sohnes J… in der Zeit bis Mitte Februar 2009 auch bei Einhaltung des ihm zustehenden Selbstbehalts von 900 € zu begleichen. Für die Zeit ab Mitte Februar 2009 mit der Aufnahme der neuen Erwerbstätigkeit ist der Beklagte dagegen in vollem Umfange aus seinen erzielten Erwerbseinkünften leistungsfähig. Bis September 2009 hat er insgesamt 10.312,93 € erzielt; bezogen auf 7,5 Monate entspricht dies durchschnittlich 1.375 € je Monat. Abzüge sind im dabei nicht zuzubilligen. Soweit er Wegegeld geltend gemacht hat, hat er dies nicht weiter substantiiert, und angesichts des hier streitgegenständlichen Mindestunterhalts kommt ein pauschaler Abzug von 5% berufsbedingter Aufwendungen nicht in Betracht. Soweit dagegen der Beklagte die Auffassung vertreten hat, auch für die Zeit vor Februar 2010 müsse ein Unterhaltsanspruch des Sohnes D… für die Einhaltung seines Selbstbehaltes Berücksichtigung finden, ist dem nicht zu folgen. Zunächst ist die Rechtsansicht des Beklagten, dass die Verteilung seines verfügbaren Einkommens hinsichtlich der vollen tabellarischen Bedarfssätze beider Kinder hätte erfolgen müssen, fehlerhaft. Insoweit könnten allein tatsächlich geleistete oder angeforderte Zahlungen des Beklagten an die Unterhaltsvorschusskasse berücksichtigt werden. Denn die Leistungsfähigkeit des Beklagten bestimmt sich allein danach, in welcher Höhe er tatsächlich in Anspruch genommen worden ist bzw. (insbesondere angesichts des § 1613 BGB) noch rückwirkend werden kann. Der Senat hat jedoch den Beklagten im Rahmen der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass nach bekanntem Sach- und Streitstand Unterhaltsansprüche in der Vergangenheit weder durch die Klägerin noch durch einen Sozialleistungsträger (insbesondere die Unterhaltsvorschusskasse) geltend gemacht worden sind. Nur unter dieser Voraussetzung kommt aber eine Inanspruchnahme des Beklagten für die Zeit ab Juli 2007 auch für den Sohn D… in Betracht. Soweit der Beklagte nunmehr im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 12. Februar 2010 erneut behauptet, er sei regelmäßig von der Unterhaltsvorschusskasse aus übergangenem Recht in Anspruch genommen worden – was die Klägerin bereits im Rahmen der mündlichen Verhandlung bestritten hatte und was sie mit nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 9. März 2010 erneut bekräftigt hat -, hat er auch dies in keiner Weise näher ausgeführt oder belegt, weshalb dieses Vorbringen schon aus diesem Grunde unbeachtlich ist. So hätte er im Einzelnen die geleisteten bzw. beanspruchten Zahlungen nach Höhe und nach Zeitpunkt auflisten müssen, um eine weitere Überprüfung seiner Leistungsfähigkeit ermöglichen zu können. Schon deshalb scheitert eine Berücksichtigung eines (teilweisen) Mindestunterhaltsanspruchs des Sohnes D… für diese Zeit. Anderes könnte u.U. für die Zeit ab Juli 2009 aufgrund des durch die Klägerin vorgelegten Bescheides über die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II gelten. Die hieraus folgenden Zahlungen an den Sohn D… (Juli 2009: 27,93 €; August 2009: 45,50 €; September bis Dezember 2009: jeweils 63,07 €), in deren Höhe ein eventueller Unterhaltsanspruch auf die Jobagentur nach § 33 Abs. 2 SGB II übergegangen sein könnte, schränken aber die Leistungsfähigkeit des Beklagten – der in dieser Zeit ein verfügbares Einkommen von 475 € besaß und einem Unterhaltsanspruch des Sohnes J… bis zu maximal 181,47 € ausgesetzt war – nicht über dessen Selbstbehalt hinaus ein, wofür auf die vorhergehenden Berechnungen Bezug genommen wird. Für die Zeit ab Februar 2010 ist dagegen auf Grund der begehrten Titulierung der Mindestunterhaltsansprüche für beide Kinder zu berücksichtigen, dass der Beklagte nach seinen tatsächlichen Einkünften nicht in vollem Umfang leistungsfähig ist. Bei einem verteilungsfähigen Einkommen von 475 € kann er die begehrten Zahlungen von 288 € und 245 € (d.h. insgesamt 533 €) nicht vollständig befriedigen. Jedoch fehlen ihm insoweit allein 58 € im Monat. Ein solch geringer Betrag wird regelmäßig durch ein zumutbares Nebeneinkommen erzielbar sein. Letztendlich mag selbst diese Überlegung dahinstehen. Angesichts seiner gesteigerten Obliegenheiten zur Zahlung des Mindestunterhalts ist der Beklagte grundsätzlich auch zum Vermögenseinsatz verpflichtet. Insoweit kann festgestellt werden, dass ihm das hälftige Wohneigentum am vormaligen Familienheim zusteht. Bereits der wirtschaftliche Wert dieses Vermögens ist angesichts des unsubstantiierten Vortrages des Beklagten nicht bestimmbar. So hat er keine näheren Angaben zu den wertbildenden Faktoren des Grundstücks getätigt, lediglich ist insoweit behauptet worden, dass Verbindlichkeiten in Höhe von 67.000 € (Stand: November 2007) bestanden. Weiteres dazu ist bislang nicht vorgetragen, ferner nichts Substantiiertes zu einer Veräußerung seines Miteigentumsanteils oder einer Beleihung desselben. Sein Hinweis darauf, dass bislang keine Einigung zwischen den Parteien über den Verkehrswert erzielt wurde, genügt nicht, sich der Verwertung seines Vermögens widersetzen zu können. All dies geht zu Lasten des Beklagten, der damit zumindest für die zukünftigen Ansprüche beider Kinder nicht abschließend dargelegt hat, zur Zahlung des geringen Fehlbetrages der Mindestunterhaltsansprüche ab Februar 2010 auf Grund seines Einkommens/Vermögens außer Stande zu sein. Dies, obgleich eine eventuelle Vermögensverwertung bereits Gegenstand des erstinstanzlichen Streites war und der Senat den Beklagten darauf nochmals im Rahmen der Terminsladung hingewiesen hat. III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur Vollstreckbarkeit auf §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO, die Entscheidung zum Berufungswert auf §§ 42 Abs. 1 und 5, 47 Abs. 1 GKG. Die Zulassung der Revision ist nicht angezeigt, da weder die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert, § 543 Abs. 2 ZPO.