Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrecht

Metadaten

| Gericht | VG Cottbus 3. Kammer | Entscheidungsdatum | 13.12.2016 | |

|---|---|---|---|---|

| Aktenzeichen | VG 3 K 1455/14 | ECLI | ||

| Dokumententyp | Urteil | Verfahrensgang | - | |

| Normen | § 34 Abs 1 BauGB, § 37 VwVfG, § 6 Abs 1 S 1 BauO BB, § 6 Abs 5 BauO BB, § 6 Abs 9 BauO BB, § 74 BauO BB | |||

Leitsatz

-

Ein reines Holzlager mit 5,10 m Länge, 50 cm Breite und über 2 m Höhe stellt mangels Betretbarkeit kein Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 2 BbgBO dar. Von ihm kann jedoch im Einzelfall gebäudegleiche Wirkung ausgehen.

Tenor

-

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger wird nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des sich aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss ergebenden Betrages abzuwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Tatbestand

-

Der Kläger wendet sich gegen die Ordnungsverfügung des Beklagten vom 4. Februar 2014, mit welcher ihm die Beseitigung eines Bungalows, eines Gartenhauses, einer Feuerstätte und eines Holzlagers aufgegeben wird.

Der Kläger ist Eigentümer des Grundstücks …, …. Das Vorhabengrundstück ist zur Waldpromenade ausgerichtet und derzeit unter anderem bebaut mit einem Einfamilienhaus samt Garage. Der Kläger baute das Einfamilienhaus auf Grundlage der Baugenehmigung vom 30. Oktober 1995 (sowie entsprechenden Nachträgen) aus. Nach dem Übersichtsplan zu den Antragsunterlagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine Garage im Ausmaß von 6,30 m auf 4,70 m sowie ein Stellplatz im rückwärtigen Grundstücksbereich. Heute ist der rückwärtige Bereich mit einem Bungalow, einem Schuppen, einem Carport und einem Holzunterstand bebaut. In dem Bungalow befindet sich eine Einbauküche sowie ein Bad mit Dusche. Ein Bett ist nicht vorhanden.

Das Gebiet um das Vorhabengrundstück ist geprägt von Wohnnutzungen, zumeist in Form von Einfamilienhäusern. Rückwärtige Bebauung ist sehr vereinzelt vorhanden.

Im Rahmen einer bauaufsichtlichen Kontrolle stellte ein Mitarbeiter des Beklagten im Februar 2012 fest, dass sich auf dem streitgegenständlichen Grundstück zwei Wintergärten, eine Garage, ein Carport mit Nebengebäude, eine Feuerstätte und ein Holzlager befanden. Daneben vermutete der Mitarbeiter einen Umbau des rückwärtigen Bungalows zu Aufenthaltszwecken. Den Abstand zwischen dem Bungalow und der südwestlichen Grundstücksgrenze schätzte er auf ca. 1,2 Meter.

Nach Anhörung des Klägers ordnete der Beklagte mit Bescheid vom 4. Februar 2014 an, innerhalb von 3 Monaten nach Bestandskraft des Bescheides das als Wohnhaus genutzte Gebäude in 2. Baureihe auf dem Flurstück … vollständig zu beseitigen oder beseitigen zu lassen (1.). Weiter ordnete der Beklagte an, folgende Anlagen bis zum 30. Mai 2014 vollständig zu beseitigen oder beseitigen zu lassen:

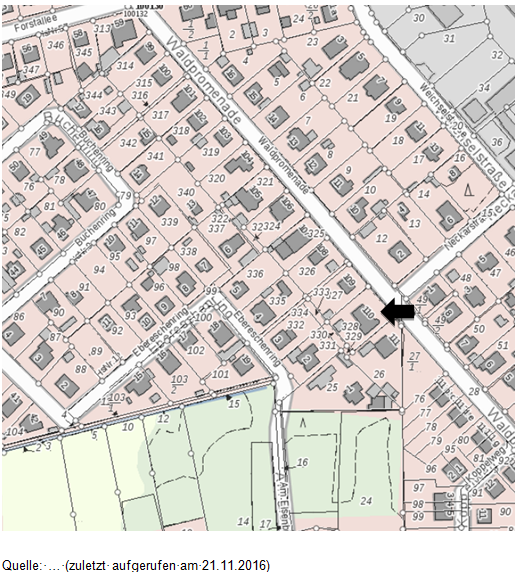

- das Holzlager an der südwestlichen Grundstücksgrenze des Flurstücks … angrenzend an das Flurstück … - das Gartenhaus auf dem Flurstück … und - die Feuerstätte an der Grenze zum Flurstück … Der Bescheid beinhaltete einen Lageplan, in welchem die entsprechenden Anlagen eingezeichnet waren. Zur Begründung führte der Beklagte aus, der Bungalow sei bereits formell baurechtswidrig. Zudem seien sowohl der Bungalow als auch die genannten genehmigungsfreien Vorhaben materiell rechtswidrig, da maßgebliche Vorschriften des Bauplanungsrechts bzw. des Abstandsflächenrechts verletzt würden.

Den hiergegen eingelegten Widerspruch vom 10. März 2014 wies der Beklagte mit Bescheid vom 26. August 2014 zurück. Für die Beseitigung der unter Punkt 2. der Ordnungsverfügung vom 4. Februar 2014 aufgeführten baulichen Anlagen räumte der Beklagte dem Kläger eine Frist zur Beseitigung bis zum 15. September 2014 ein und ordnete die sofortige Vollziehung der Anordnungen unter Punkt 2. des Bescheides an. Nach der Begründung im Widerspruchsbescheid sei der Bungalow im rückwärtigen Grundstücksbereich sowohl formell als auch materiell baurechtswidrig, da sich dieser nicht in die nähere Umgebung einfüge. Daneben verstoße das Vorhaben, ebenso wie die anderen im Bescheid genannten baulichen Anlagen, gegen die Regelungen des Abstandsflächenrechts.

Der Kläger hat am 29. September 2014 Klage gegen die Ordnungsverfügung in Gestalt des Widerspruchsbescheides erhoben.

Nach Klageerhebung im Oktober 2014 hat er das Gartenhaus sowie die Feuerstätte abgebaut und die Höhe des Holzunterstandes reduziert.

Der Kläger verweist zur Begründung seiner Klage auf seine Ausführungen in der Widerspruchsschrift: Die Ordnungsverfügungen zu den Ziffern 2.1 und 2.3 seien bereits unbestimmt, da das Flurstück … auf dem der Ordnungsverfügung angehängten Kartenausdruck nicht als solches ausgewiesen sei. Auch sei die Position des Holzlagers nicht hinreichend genau spezifiziert. Die genaue Lage und die genauen Abmaße des zu beseitigenden Lagers seien anzugeben gewesen. Im Hinblick auf das nur 6 m lange Holzlager liege ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelungen nicht vor. Des Weiteren sei auch der Bungalow bauplanungsrechtlich zulässig. Das Gebäude füge sich angesichts der Nachbarumgebung nahtlos ein. Die Ausführungen des Beklagten, in der Umgebung gäbe es keine zweite Baureihe, seien unzutreffend. Der verordnete Abriss sei unverhältnismäßig und führe zu einem hohen Vermögensverlust. Statt einer Abrissverfügung hätte der Beklagte ihm eine Baugenehmigung in Aussicht stellen müssen. Dies gelte insbesondere, da der rückwärtige Bungalow nicht neu gebaut, sondern lediglich saniert worden sei.

Der Kläger beantragt,

die Ordnungsverfügung des Beklagten vom 4. Februar 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 26. August 2014 aufzuheben; hinsichtlich der Regelungen in den Textziffern 2.2. und 2.3. der Ordnungsverfügung festzustellen, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig war.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er verweist auf den Inhalt der Ordnungsverfügung sowie des Widerspruchsbescheides und führt weiter aus, das maßgebliche Bauquartier sei durch einfache Wohnbebauungen mit springender Bauflucht entlang der Waldpromenade geprägt. Eine Bebauung von zwei hintereinanderliegenden Wohnhäusern sei dort nicht vorhanden. Zwei Wohnhäuser auf dem gegenständlichen Grundstück fügten sich nach der überbaubaren Grundstücksfläche nicht in die Eigenart dieses Bereiches ein. Das Vorhaben sei daher bauplanungsrechtlich nicht zulässig.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Inaugenscheinnahme der örtlichen Begebenheiten. Für weitere Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Inhalte der Gerichtsakte sowie der beigezogenen Verwaltungsvorgänge des Beklagten Bezug genommen, welche jeweils zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind.

Entscheidungsgründe

-

Die Klage ist hinsichtlich des Fortsetzungsfeststellungsantrags zu den Textziffern 2.2 und 2.3 des Bescheides vom 4. Februar 2014 bereits unzulässig (hierzu unter 1.) und im Übrigen unbegründet (hierzu unter 2.).

1. Nach § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO spricht das Gericht aus, dass der Verwaltungsakt rechtswidrig gewesen ist, wenn sich dieser erledigt und der Kläger ein berechtigtes Interesse an einer entsprechenden Feststellung hat. Der Kläger vermag ein besonderes Feststellungsinteresse nicht substantiiert darzulegen.

Die Anordnungen in Ziffern 2.2 und 2.3 des Bescheides vom 4. Februar 2014 haben sich erledigt, § 43 Abs. 2 VwVfG i.V.m. § 1 VwVfGBbg. Dies ist dann der Fall, wenn der Bescheid keine rechtlichen Wirkungen mehr äußert und die in ihm enthaltene Beschwer nachträglich entfallen ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 26. März 1996 – 1 B 50/96 –, juris Rn. 6). Die Aufhebung des Verwaltungsakts wäre in einem solchen Fall sinnlos, für eine Anfechtungsklage fehlte das Rechtsschutzbedürfnis. Ob ein Verwaltungsakt keine rechtlichen Wirkungen mehr entfaltet, hängt wesentlich von der Beurteilung der materiellen Rechtslage ab (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20. November 1996 – 8 A 13546/95 –, juris Rn. 28). Der primäre Regelungsgehalt der Beseitigungsanordnung ist mit dem Untergang der Regelungsobjekte durch Abbau gegenstandslos geworden. Zwar führt in einigen Fällen alleine der Vollzug eines Verwaltungsakt nicht zu dessen Erledigung, da zum Beispiel dessen Rechtmäßigkeit im Falle einer Ersatzvornahme für die Heranziehung wegen Kosten der Vollzugsmaßnahme eine Rolle spielt. Hier gehen jedoch von der Beseitigungsverfügung zu spezifischen baulichen Anlagen nach deren Abriss keine Wirkungen für die Zukunft mehr aus (vgl. Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein, Urteil vom 25. April 1994 – 4 L 30/92 –, juris Rn. 28).

Das Feststellungsinteresse umschreibt ein nach vernünftigen Erwägungen durch die Sachlage gerechtfertigtes schutzwürdiges Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller Natur an der begehrten baldigen Feststellung (vgl. BVerwG, Urteil vom 6. Februar 1986 – 5 C 40.84 –, juris Rn. 28). Das Erfordernis des berechtigten Feststellungsinteresses im Sinne des § 43 Abs. 1 VwGO bezweckt im Kern zu verhindern, dass die Gerichte funktionswidrig zu Auskunfts- oder Gutachterstellen in Rechtsfragen werden (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 30. November 2016 – 2 A 10642/16 –, juris Rn. 27 m.w.N.). Im Hinblick auf ein beendetes, da erledigtes Rechtsverhältnis ist zu beachten, dass ein berechtigtes Interesse an der Feststellung grundsätzlich nur anzuerkennen ist, wenn das Rechtsverhältnis über seine Beendigung hinaus anhaltende Wirkung in die Gegenwart äußert (vgl. BVerwG, Urteil vom 21. November 1980 – 7 C 18/79 –, juris Rn. 13 m.w.N.). Entscheidend ist, dass die begehrte Feststellung geeignet ist, die Position eines Klägers in den genannten Bereichen zu verbessern. Ein ideelles Interesse an der endgültigen Klärung der Frage der Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwaltungsaktes ohne Rücksicht darauf, ob Nachwirkungen des erledigten Verwaltungsaktes fortbestehen, reicht demnach nicht aus. Der Kläger machte in der mündlichen Verhandlung unter anderem geltend, es gehe ihm um die Klärung der Rechtsfrage im Allgemeinen. Er legte hingegen nicht dar, inwiefern von den Beseitigungsverfügungen in Ziffern 2.2 und 2.3 des Ausgangsbescheides vom 4. Februar 2014 – auch nach Abbau bzw. Abriss des Gartenhauses und der Feuerstätte – Nachwirkungen ausgehen, denen durch eine gerichtliche Sachentscheidung wirksam begegnet werden könnte. Daneben solle die Feststellung der Vermeidung von Kosten dienen, wobei ein Schadenersatzprozess gegenüber dem Beklagten gegenwärtig nicht vorgesehen sei. Hieraus ergibt sich nicht die ernstliche Absicht des Klägers, den Beklagten wegen pflichtwidriger und schuldhafter Anordnung der Beseitigung des Gartenhauses und der Feuerstelle gemäß Art. 34 GG in Verbindung mit § 839 BGB in Anspruch zu nehmen. Auch machte der Kläger keinerlei Angaben zu einem bestehenden Schaden. Auf eine mögliche Wiederholungsgefahr berief sich der Kläger nicht.

2. Im Übrigen ist die Ordnungsverfügung vom 4. Februar 2014 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 26. August 2014 rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO.

Die Beseitigungsanordnungen sind zunächst formell rechtmäßig. Insbesondere sind sie entsprechend der Regelung in § 37 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) i.V.m. § 1 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Brandenburg (VwVfG Bbg) inhaltlich hinreichend bestimmt, da jeweils aus ihrem gesamten Inhalt sowie aus den den Beteiligten bekannten, näheren Umständen des Falles im Wege einer an den Grundsätzen von Treu und Glauben orientierten Auslegung hinreichende Klarheit gewonnen werden kann, welche Anlagen zu beseitigen sind (vgl. im Einzelnen: Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Februar 2012 – OVG 10 S 32.11 –, juris Rn. 4 m.w.N.; Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 16. Dezember 1981 – 15 B 81 A.896 – Leitsatz 1, zitiert nach juris; VG Berlin, Beschluss vom 8. Dezember 2015, - 1 L 376.15 -). Die fehlende Ausweisung des Flurstücks Nummer 26 vermag daran nichts zu ändern, da die Flurstückbezeichnungen im Übrigen korrekt erfolgt sind und die Lage der Grundstücks und der zu beseitigenden baulichen Anlagen aus der Karte ohne weiteres erkennbar sind. Dies wird durch die Angabe der Himmelsrichtungen ebenfalls sichergestellt. Aus Ziffer 2.1 geht hervor, dass die südöstliche Grundstücksgrenze gleichzeitig diejenige ist, die an das Flurstück 26 angrenzt.

Auch materiell-rechtlich sind die Beseitigungsanordnungen in Ziffern 1. und 2.1 nicht zu beanstanden. Maßgebliche Sach- und Rechtslage für diese Beurteilung ist der Zeitpunkt der letzten behördlichen Entscheidung – hier also der Widerspruchsbescheid vom 26. August 2014 (OVG Bln-Bbg, Beschluss vom 13. Februar 2014 - OVG 10 N 111.11 -, juris Rn. 8 f. m.w.N.). Rechtsgrundlage der Beseitigungsanordnung ist § 74 Abs. 1 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 (GVBl. I S. 226), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. November 2010 (GVBl. I Nr. 39). Danach kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung von baulichen Anlagen fordern, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert wurden, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Der letzte Halbsatz weist darauf hin, dass alleine die formelle Baurechtswidrigkeit, das heißt ein Bauen ohne die erforderliche Baugenehmigung, nicht ausreichend ist, um die Anordnung der Beseitigung zu rechtfertigen. Vielmehr müssen der Erteilung einer Baugenehmigung für das entsprechende Vorhaben auch öffentlich-rechtliche Vorschriften entgegenstehen.

2.1 Diese Voraussetzungen sind hinsichtlich des Bungalows im rückwärtigen Grundstücksbereich erfüllt. Weder liegt für die hier fragliche Baulichkeit die nach § 54 BbgBO erforderliche Baugenehmigung vor, noch befindet sich das Vorhaben in Übereinstimmung mit den Vorgaben des materiellen Baurechts.

Wie aus den Antragsunterlagen zur Änderung des Einfamilienhauses ersichtlich wird, befand sich im Jahr 1995 eine Garage in dem Grundstücksbereich, in dem heute der Bungalow steht. Eine Genehmigung zum Bau des Bungalows wurde zwischenzeitlich nicht erteilt, § 54 BbgBO, und Tatbestände zur Genehmigungsfreiheit gem. § 55 BbgBO sind angesichts der Innenausstattung und dem Ausmaß des Bungalows nicht einschlägig. Insbesondere handelt es sich nicht lediglich um eine Instandsetzung des ehemals vorhandenen Gebäudes im Sinne des § 55 Abs. 13 BbgBO, wie von dem Kläger angenommen. Schon der Aufbau des massiven Holzdachstuhls schließt dies aus. Überdies ist auch die Nutzungsänderung von einer Garage zu einem Bungalow zu Aufenthaltszwecken genehmigungspflichtig.

Das Vorhaben „Bungalow“ verstößt auch gegen Regelungen des Abstandsflächenrechts. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 BbgBO sind vor den Außenwänden von Gebäuden Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten, wobei die Tiefe der Abstandsflächen (auch in Gewerbegebieten) mindestens 3 m beträgt. Der Bungalow ist ein Gebäude im Sinne der Vorschrift. Nach den im Ortstermin gewonnenen Erkenntnissen sowie der Schätzung des Baukontrolleurs vom 8. Februar 2012 beträgt der Abstand des Bungalows zur Grenze jedenfalls weniger als 3 Meter.

Darüber hinaus spricht vieles dafür, dass sich das Vorhaben auch bauplanungsrechtlich nicht gem. § 34 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), in die nähere Umgebung einfügt. Unabhängig davon, ob sich die Bebauung entlang des Ebereschenweges noch prägend auf das Vorhabengrundstück auswirkt und umgekehrt (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. September 1986 BVerwG 4 C 15.84 -, BVerwGE 75, 34, juris Rn. 28; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5. Juni 2015 - OVG 10 S 11.15 -, juris Rn. 4), dürften Zweifel daran bestehen, dass das Vorhaben den aus der näheren Umgebung zu ermittelnden Maßstab für die überbaubaren Grundstücksflächen einhält. Insofern ist anzumerken, dass die Prägung, die von der für die Bestimmung der überbaubaren Grundstücksflächen maßgeblichen Stellung der Gebäude auf den Grundstücken ausgeht, im Allgemeinen (deutlich) weniger weit reicht als die Wirkungen der Art der baulichen Nutzung (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13. März 2013 - OVG 10 B 4.12 -, juris Rn. 39). Des Weiteren sind solche Anlagen, die bauplanungsrechtlichen Vorgaben ebenfalls widersprechen und gegen welche die Bauaufsicht notwendige Schritte einleitet – wie in der mündlichen Verhandlung angekündigt – bei der Ermittlung des Maßstabs außer Betracht zu lassen. Der Bungalow ist wohl auch nicht gem. § 23 Abs. 5 Satz 1 BauNVO auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, da er keine Nebenanlage im Sinne des § 14 BauNVO ist. Es fehlt insoweit an einer funktionellen Unterordnung zur Hauptnutzung (vgl. BVerwG, Urteil vom 18. Februar 1983 – 4 C 18/81 –, juris Rn. 18; BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 1976 – IV C 6.75 –, juris Rn. 28; VG Cottbus, Urteil vom 9. Dezember 2010, - 3 K 876/08 -; Beschluss vom 19. Juli 2007, - 3 K 201/3 -; Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bilenberg/Krautzberger, BauGB, 122. EL 2016, § 14 BauNVO Rn. 33). Da auch die Nachbargrundstücke für eine Bebauung im rückwärtigen Bereich noch offen sind, könnte der weitere Bestand des Bungalows bodenrechtliche Spannungen begründen und eine rückwärtige Bebauung in dem Gebiet in Bewegung bringen.

2.2 Auch das Holzlager ist – jedenfalls im maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt –materiell baurechtswidrig, da es Regelungen zu den Abstandsflächen nicht einhält. Die Beseitigungsverfügung erweist sich daher, trotz einer möglichen Genehmigungsfreiheit des Vorhabens nach § 55 Abs. 10 Nr. 11 BbgBO, als rechtmäßig. Grundsätzlich scheidet eine Beseitigungsverfügung für genehmigungsfreie Vorhaben schon tatbestandlich aus. Es besteht jedoch eine Ausnahme für den Fall, dass das Vorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht wahrt, § 55 Abs. 1 BbgBO (vgl. Reimus/Semtner/Langer, Die neue Brandenburgische Bauordnung, 3. Aufl. 2009, § 74 Rn. 3). So liegt der Fall auch hier.

Das Holzlager steht im Widerspruch zu den Regelungen der Abstandsflächen, § 6 Abs. 9 Satz 1 BbgBO. Es handelt sich um eine bauliche Anlage mit gebäudegleicher Wirkung. Als Gebäude kann das Holzlager mangels Betretbarkeit nicht gelten. Nach § 2 Abs. 2 BbgBO versteht man darunter selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Aufgrund seiner geringen Tiefe von nur ca. 50 cm, kann von einer „Betretbarkeit“ nicht die Rede sein. Erforderlich ist jedenfalls, dass ein Eintreten über eine selbstständige Ein- und Ausgangsmöglichkeit durch aufrechten Gang besteht und ein Mensch durchschnittlicher Breite sich in diesem bewegen kann.

Jedenfalls ging aber von dem Unterstand im Zeitpunkt des Widerspruchsbescheides gebäudegleiche Wirkung aus. Diese Beurteilung orientiert sich an den Zielsetzungen des Abstandsflächenrechts. Maßgebend sind insoweit die Gewährleistung effektiven Brandschutzes, die Sicherung einer ausreichenden Belichtung, Besonnung und Belüftung und die Wahrung eines ausreichenden Sozialabstands im Interesse des Wohnfriedens (vgl. Oberverwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 31. Juli 1992 – 2 B 3.91 –, juris Rn. 20). Gebäudegleiche Wirkungen können insbesondere von solchen baulichen Anlagen ausgehen, die ähnliche Abmessungen wie Gebäude aufweisen, wobei die Höhe der Anlage von wesentlicher Bedeutung ist. Insoweit gelten keine starren Grenzen, vielmehr kommt es jeweils auf die Umstände des Einzelfalls an. Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass bei baulichen Anlagen aus undurchsichtigem Material wie beispielsweise Zäune oder Mauern, die eine Höhe von 2 m überschreiten, gebäudegleiche Wirkungen ausgehen werden (vgl. etwa OVG Berlin, Urteil vom 31. Juli 1992, a.a.O., Rn. 20; SaarlOVG, Urteil vom 28. September 1993 - 2 R 25/92 -, juris Rn. 34; ThürOVG, Urteil vom 14. März 2012 - 1 KO 261/07 -, juris Rn. 39). Bei niedrigeren Anlagen dürfte eine gebäudegleiche Wirkung in der Regel erst in Betracht kommen, wenn sich diese einer Höhe von 1,50 m nähern. In dem Zwischenbereich bis zu 2 m hängt die Beurteilung der Wirkung maßgeblich von den örtlichen und baulichen Gegebenheiten im Einzelfall ab, wobei neben der Höhe, Länge und baulichen Ausgestaltung einschließlich des verwendeten Materials auch die Lage der Anlage im Hinblick auf eine mögliche Verschattung oder beengende Wirkung gegenüber dem Nachbargrundstück zu berücksichtigen ist (siehe zu allem OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 7. August 2015 – 10 S 12.15 – juris Rn. 4). Im Zeitpunkt der Erteilung des Widerspruchsbescheides wies das Holzlager eine Höhe von über zwei Metern und eine Länge von 5,10 Metern auf. Das Holzlager verfügt auch heute noch über eine leicht abfallende Dachfläche und eine Tiefe von ca. 50 cm. Es steht auf Betonpfeilern und stellt im Übrigen eine massive Holzkonstruktion dar. Aufgrund seiner Höhe von über zwei Metern greift die Regelvermutung wie sie für Stützmauern gilt. Bauliche Besonderheiten, welche das Vorhaben als weniger störend wirken lassen, sind nicht erkennbar. Zwar ist das Holzlager hinsichtlich seiner Länge von 5,10 Metern nicht mit einer geschlossenen Einfriedung vergleichbar, jedoch gleicht diesen Umstand die massive Ausgestaltung wieder aus. Gerade die Befüllung mit Holz führt zu einer erheblich höheren, brandschutzrechtlichen Relevanz der baulichen Anlage. Darüber hinaus ist die Länge an der Grundstücksgrenze im Gartenbereich auch nicht unerheblich, sondern vielmehr auffallend und durchaus relevant für die Lichtverhältnisse auf dem Nachbargrundstück.

Das Holzlager hält die erforderliche Abstandsfläche von 3 Metern nach § 6 Abs. 1, 9, 5 BbgBO nicht ein. Ob das Holzlager ein Nebengebäude im Sinne des § 6 Abs. 10 BbgBO darstellt, obwohl die Gebäudeeigenschaft nach obiger Prüfung nicht besteht (vgl. hierzu Dirnberger, in: Jäde/Dirnberger u.a., BbgBO, 65. EL 2016, § 6 Rn. 166), bedarf einer abschließenden Klärung nicht, da der Bau jedenfalls zu einer Überschreitung der maximalen Länge grenzständiger Außenwände von 9 Metern pro Grundstücksgrenze führt. Der ebenfalls an der Grundstücksgrenze befindliche Carport ist bereits 5,50 m lang.

Ermessensfehler im Sinne des § 114 Satz 1 VwGO sind in den angefochtenen Verfügungen nicht erkennbar. Entbehrlich für das Entschließungsermessen ist eine weitere Auseinandersetzung mit einem Für und Wider des Einschreitens. Beim Beseitigungsverlangen auf Grund des § 74 Abs. 1 BbgBO handelt es sich nämlich um einen Fall des sogenannten intendierten Ermessens, in dem regelmäßig bereits das Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen den Eintritt der in der Vorschrift vorgesehenen Rechtsfolge rechtfertigt (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 29. September 2011 - OVG 10 S 47.11 -; Beschluss der Kammer vom 11. Februar 2016 – 3 L 18/16 -, juris Rn. 17). Ein atypischer Fall ist hier nicht zu erkennen. Soweit der Beklagte geltend macht, der Erlass einer Beseitigungsverfügung sei unverhältnismäßig, greift dies nicht. Der Kläger trägt nicht substantiiert vor, dass die Beseitigung des grenzständigen Gebäudes zu einem Schaden führt, der zu dem beabsichtigten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. Dem Vortrag des Klägers, ihm sei angesichts vergleichbarer Fälle in der Umgebung, statt einer Beseitigungsverfügung ebenfalls eine Baugenehmigungen in Aussicht zu stellen gewesen, kann nicht gefolgt werden. Eine entgegenstehende Genehmigungspraxis besteht nicht. Die entsprechenden Baugenehmigungen zu den Grundstücken Ebereschenring 4, 9 und 10 wurden unter der Auflage erteilt, die ehemals als Wochenendhäuser genutzten rückwärtigen Bauten umzunutzen. Es sollte damit eine Hauptnutzung im rückwärtigen Bereich gerade verhindert werden. Dieses Ziel verfolgt der Beklagte auch hier. Fehler bei der Betätigung des Auswahlermessens liegen ebenfalls nicht vor.

Gegen die in dem angegriffenen Bescheid enthaltenen Zwangsgeldandrohungen ist nichts zu erinnern. Die tatbestandlichen Voraussetzungen nach §§ 3, 27, 28 VwVGBbg sind erfüllt. Die angedrohten Beträge stellen sich auch nicht als unverhältnismäßig im Vergleich zu dem damit verfolgten Ziel dar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 S. 1 VwGO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.